ビットコインは「暗号資産(クリプト)の王」と呼ばれることが多く、その理由は明確です。2009年に登場した初の暗号資産であり、現在も時価総額や世界的な認知度で最大規模を誇ります。しかし、ビットコイン誕生以来、暗号資産の世界は劇的に拡大しました。現在では、数千もの他の暗号資産(一般に「アルトコイン」とも呼ばれます)が存在し、それぞれ独自の機能や目的を持っています。特に初心者の方がよく疑問に思うのが、「ビットコインとその他の暗号資産の違いは何か?」という点です。

簡単に言えば、ビットコインは暗号資産の一種ですが、暗号資産市場の中で特別な地位を持っています。これは、金属の中の「金」のような存在です。金は金属ですが、他のコモディティとは一線を画しています。同様にビットコインも暗号資産ですが、その歴史、マーケットでの役割、特徴によって他の暗号資産とは分けて語られることが多いのです。この記事では、ビットコインと他の暗号資産の主な違いを解説します。イーサリアム、ソラナ、ドージコインなどの名前を初めて聞く初心者の方や、ビットコインと他プロジェクトの役割を理解したい中級者にとって、このガイドが違いを明確にします。

ビットコイン:最初で最も重要な暗号資産

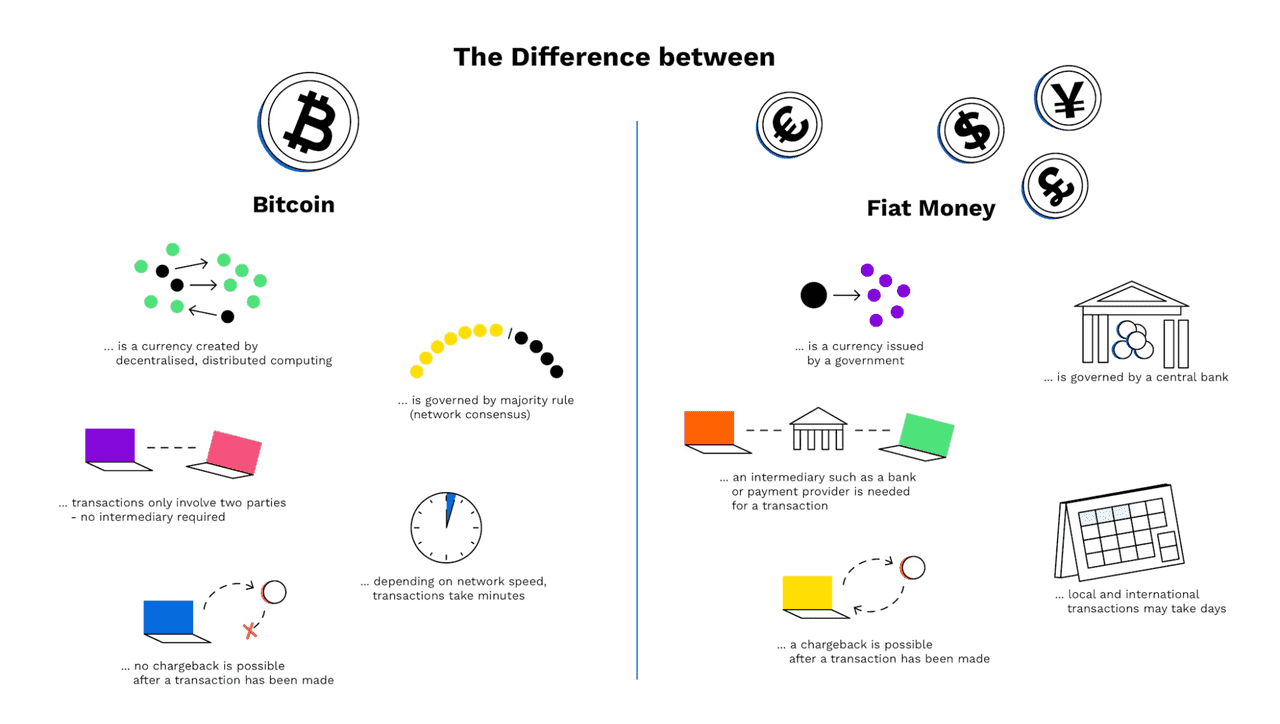

ビットコインは2008年、サトシ・ナカモト(偽名)によるホワイトペーパーで提案され、2009年1月にローンチされました。分散型デジタル通貨という革新的な概念であり、ピア・ツー・ピアネットワーク上で暗号技術と合意形成(プルーフ・オブ・ワークマイニング)によってシステムが維持されます。ビットコインは「二重支払い問題」を中央集権的な管理者なしに解決し、ブロックチェーンと呼ばれる公開元帳で記録される仕組みです。簡単に言えば、ビットコインは銀行や決済業者を介さずにインターネット上で価値を移転できるようにし、ネットワーク上のノードやマイナーが取引承認とシステム維持を担います。

ビットコインを際立たせる主要な特徴は以下の通りです:

- 分散性:ビットコインには単一の管理者が存在せず、ネットワークは世界中に分散しています。これにより、検閲耐性と堅牢性を実現しています。何千ものノードがビットコインソフトウェアを運用し、多様なマイナーがハッシュパワーを提供。ビットコイン社やCEOはなく、ネットワーク規則の変更には広範な合意が必要です。

- デジタルゴールド:時間の経過とともに、ビットコインは「デジタルゴールド」として価値保存手段と見なされています。供給上限が2100万枚というプログラムされた希少性と長寿性がその理由です。政府通貨のように無限に発行できず、2025年時点で約1950万枚が採掘済み、残りは今後100年でしか発行されません。この希少性がビットコインの大きな価値の源泉となっています。

- シンプルかつセキュリティ重視:ビットコインのブロックチェーンは用途を意図的に限定しています。取引用スクリプトはチューリング完全でなく(複雑なスマートコントラクトには非対応)、送金や一部のマルチシグ・タイムロック程度のシンプルな処理に絞ることで攻撃リスクを下げています。アップグレードも慎重かつ保守的に進められ、セキュリティと分散性を最優先としています。

- ファーストムーバーアドバンテージ:最初に登場した暗号資産であるがゆえに、ビットコインはブランド認知度が圧倒的です。大衆向けのニュースで最も名前が挙がりやすく、多くの投資家のエントリーの入口となっています。2025年には全世界で数千万人が保有し、エルサルバドルのような国では法定通貨にも採用、機関投資家にもヘッジ手段として利用されています。この知名度は自己強化的サイクルを生み、事実上の「ブルーチップ」暗号資産とされています。

まとめると、ビットコインのアイデンティティは、ピア・ツー・ピア電子決済と価値保存という役割に深く結びついています。シンプルな目的、堅牢なネットワーク――しかしこれが全てではありません。ビットコインがきっかけで、異なる特徴や用途を持つ多様な暗号資産が誕生しています。

ビットコイン vs. 法定通貨

暗号資産とは(ビットコイン以外も含めて)

暗号資産とは、暗号技術とブロックチェーン技術を利用して、交換手段や価値保存、さらに特定プラットフォームやアプリケーションを支えるために作られたデジタル資産の総称です。ビットコインの発明以降、開発者たちはさまざまな目的で新しいネットワークやトークンを構築できると気づきました。ざっくり言えば、銀行や中央管理者の支配を受けない分散型のデジタル通貨やトークン全般が暗号資産に該当します。

暗号資産全体にいえる主なポイント:

- たいていブロックチェーン技術(分散型台帳)を基盤とし、ネットワークのノード群がその正当性を監督。これにより透明性と改ざん耐性が保たれます。

- 暗号資産ごとにコンセンサスアルゴリズム(合意形成方式)が異なります。ビットコインはプルーフ・オブ・ワーク(PoW)ですが、新しい通貨の多くはプルーフ・オブ・ステーク(PoS)や他方式(委任型PoS、プルーフ・オブ・ヒストリー等)を採用。アルゴリズムごとにセキュリティ、分散性、省エネ性などでトレードオフがあります。

- 多くはオープンソース開発でコミュニティ主導ですが、中には中央集権的なチームや財団が管理するものもあります。

- ユースケースは多岐にわたります。ビットコインのような「通貨」型、スマートコントラクトプラットフォーム、実世界資産(ステーブルコイン)連動、ジョークや実験的(ミームコイン)などさまざまです。

重要なのは、数千種類の暗号資産が存在する点です。2025年初頭の時点で1万種類以上が取引・利用され(過去に存在し消滅したものも多数)、大半は時価総額が小さく知名度も低いです。意味ある採用やイノベーションを起こした暗号資産はごく一部です。代表的な暗号資産の種類について解説します。

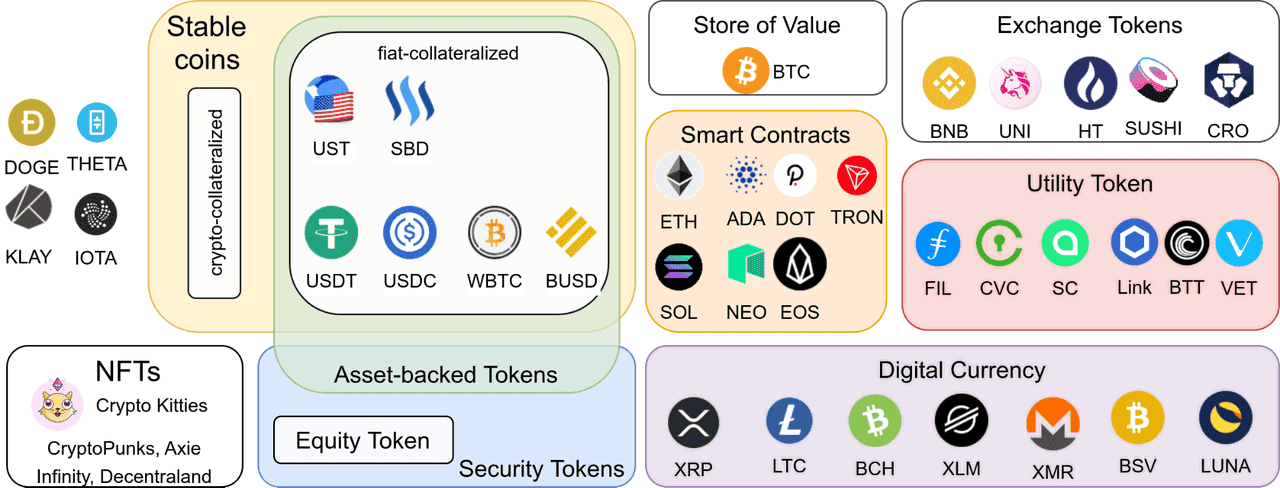

暗号資産の種類(アルトコインの分類)

「アルトコイン」はビットコイン以外の暗号資産全般を指す用語です。アルトコインは目的や特徴ごとに以下のカテゴリに分類できます:

- 決済用コイン:主に取引・送金を目的に設計。ライトコイン(LTC)、XRP、ビットコインキャッシュ(BCH)など。

- スマートコントラクト・プラットフォーム:分散型アプリ(dApps)実行の基盤。イーサリアム(ETH)が代表、他にはバイナンススマートチェーン(BNB)、ソラナ(SOL)など。

- ステーブルコイン:テザー(USDT)、USDコイン(USDC)など法定通貨と連動し価格を安定させた暗号資産。決済や資産逃避先として利用。

- 取引所・ユーティリティトークン:BNBやUNIは各プラットフォーム内でのガバナンスや手数料割引などの特典あり。

- DeFiトークン:Aave(AAVE)やMaker(MKR)等、分散型金融サービスに紐づきガバナンスや収益分配を提供。

- NFT・メタバーストークン:MANAやSANDはバーチャル空間内で使用。NFTプロジェクト独自トークン(PENGU、APEなど)も存在し、プラットフォームの人気次第で価値が変動。

- ミームコイン:冗談やコミュニティ発のプロジェクトで実用性は低いが、ドージコイン(DOGE)のように投機的価値がつくことも。

- プライバシーコイン:取引の匿名性を強化。モネロ(XMR)やジーキャッシュ(ZEC)が有名で、送受信者や金額を秘匿する先進的な暗号技術を持ちます。

この他にもユーティリティトークン、ファントークン、DAO系ガバナンストークンなどニッチな分類も多数ありますが、上記が主なグループです。 重要なのは、ビットコインはこれら多くのカテゴリに該当しません。スマートコントラクトの基盤ではなく(限定的機能やライトニングネットワークで決済高速化や、オーディナルズのような試みがある程度)、ステーブルコインでもありません(価格は変動制)。特定の取引所やアプリにも支配されず、決してミームコインではありません。また高機能性や大規模処理速度も重視していません。ビットコインは「健全なマネー」「安全な決済ネットワーク」という単一分野のプロフェッショナルです。

暗号資産トークンの種類(出典)

ビットコイン vs. 他の暗号資産 ― 主な違い

ビットコインと他暗号資産(アルトコイン)の根本的な違いをいくつか挙げます:

- 誕生と開発体制:ビットコインは匿名のサトシ・ナカモトが創設し、その後姿を消したため、組織的な運営母体が存在しません。多くのアルトコインには創設者や財団(イーサリアム財団、カルダノはIOHKなど)がいます。

- 供給量と通貨政策:ビットコインは2100万枚の供給上限と予測可能な発行スケジュールを持ち、インフレ懸念がある投資家に人気です。多くのアルトコインは供給上限がなく、イーサリアムのようにPoS移行で発行政策が変動するものもあります。

- コンセンサスメカニズム:ビットコインはプルーフ・オブ・ワーク(PoW)という電力消費型のマイニングを採用し、現実世界のエネルギーコストに結び付いています。多くのアルトコインはPoS方式を用い、セキュリティや富の集中リスクという課題も指摘されています。

- エコシステムと用途:ビットコインは価値保存と送金手段が主ですが、アルトコインは分散型アプリやファイルストレージ、DeFi等目標別に設計。ビットコインは外部システム(DeFiやNFT)とは直接的な統合が乏しいです。

- 市場動向:ビットコインは最大の時価総額を持ち、他の価格変動にも大きな影響力を持ちます。アルトコインは価格の変動が激しく、ハイリスク・ハイリターン型といえます。

- 社会的認知・規制:ビットコインはデジタルコモディティとして認知が進み、米国では証券扱いされませんが、多くのアルトコインは規制当局の目が厳しいです。機関投資家もビットコインの採用が先行しています。

ビットコイン・ドミナンスと市場動向(2023~2025年)

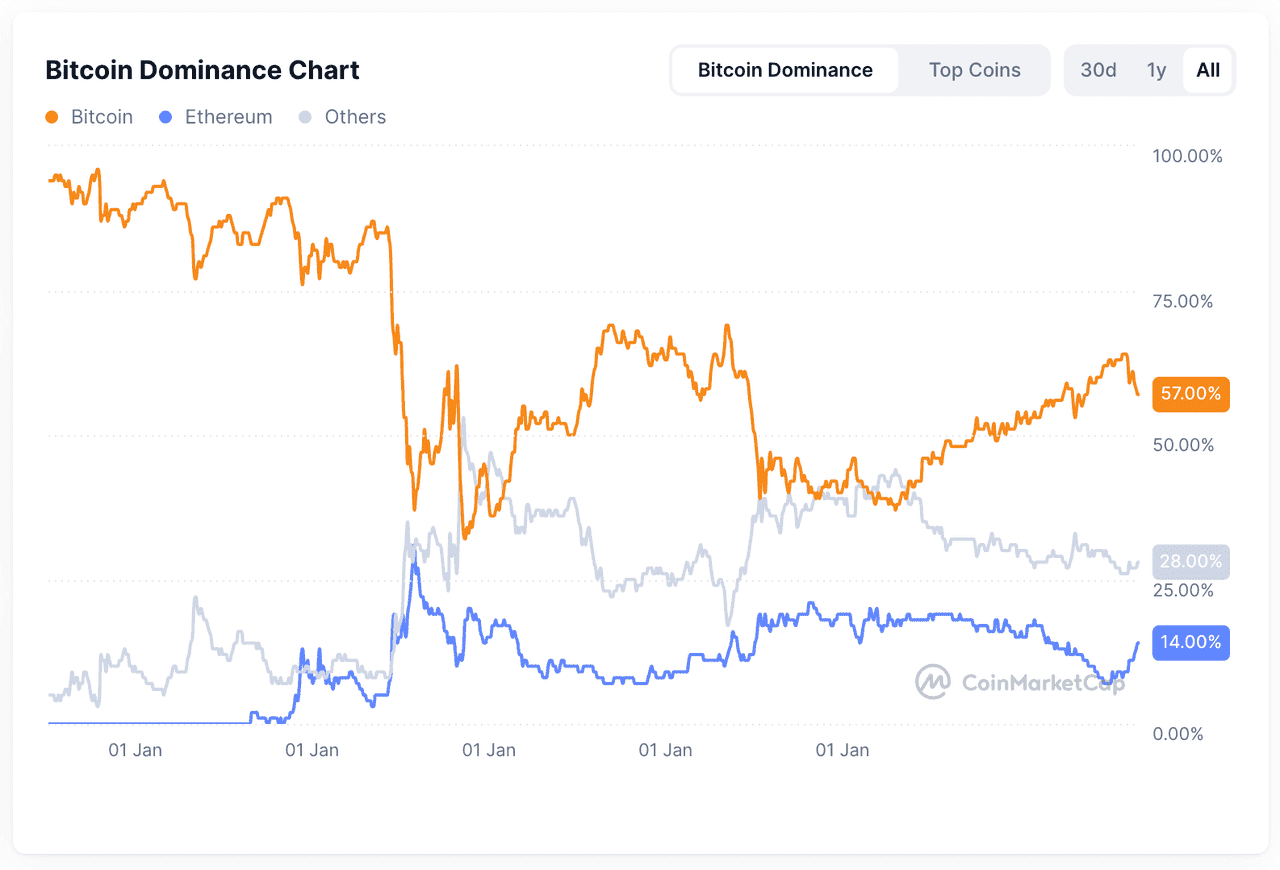

ビットコイン・ドミナンスとは、暗号資産全体の時価総額に対するビットコインのシェアを示します。この指標は、ビットコインの市場全体に占める存在感を測るものです。歴史的に見ても、この比率は大きく変動してきました。

Binanceのリサーチレポートによると、ビットコイン・ドミナンスは2025年初頭に約40%から65.1%へと上昇。これはETF需要や機関マネー流入などが要因です。その後、資金がアルトコインにシフトし、2025年中盤には約57%へ低下、8月末には60%弱まで戻りました。依然としてビットコインが圧倒的なシェアを持ちつつも、2025年夏にアルトコインのリバウンド(いわゆる「アルトシーズン」)が起きたことが分かります。

ドミナンス上昇時はビットコインが他資産より好調を示す傾向です。多くは強気相場の序盤や、弱気市場時にビットコインが「安全資産」「リザーブ資産」として見なされ、未成熟なプロジェクトから資金流出が起きるパターンです。

逆にドミナンス低下時はアルトコインがビットコインよりアウトパフォームしており、DeFiやNFTなどの特定セクターに対する熱狂、リスク志向の高まりが代表的なサイクルです。「アルトシーズン」では多くのアルトが急騰しやすいものの、それが長期間続くかは不確実です。

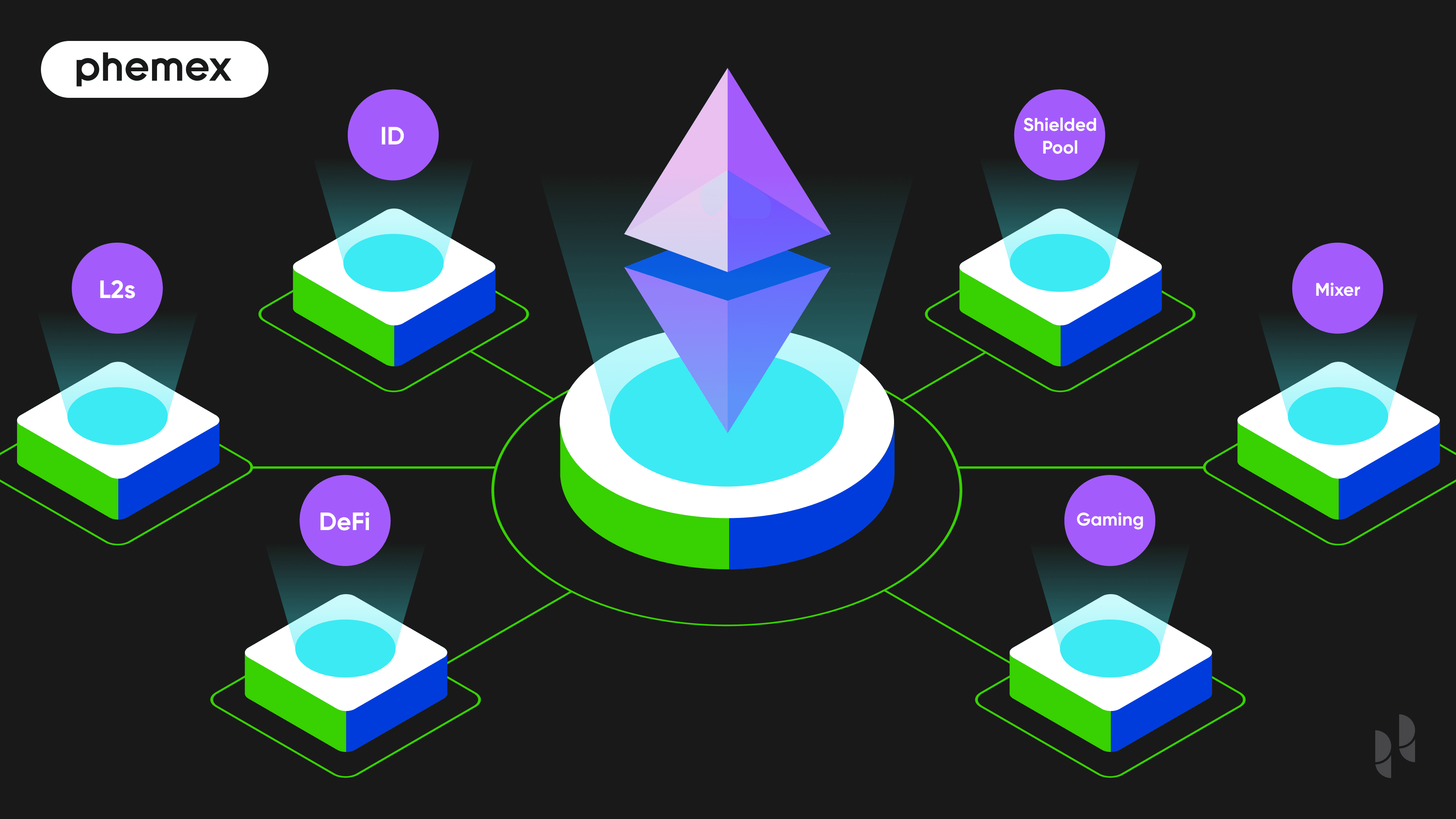

なおイーサリアムの役割も重要です。イーサリアムは2番目の規模を持ち、しばしば「ビットコイン vs 暗号資産」とは「ビットコイン vs イーサリアム+その他」を指す場合も多いです。イーサは2025年時点でPoS移行やDeFi、NFTのエコシステム拡大に伴い、総時価総額における占有率は18~20%となっていますが、ビットコインにはまだ及びません。

ビットコイン・ドミナンス推移(出典)

ビットコインにしかできないこと、アルトコインにしかできないこと

ビットコインの長所はセキュリティ、シンプルさ、信頼最小化で機能するニュートラル通貨である点です。全部を目指すのではなく、得意領域に集中しています。多くのアルトコインは、ビットコインがカバーしない(できない/しない)領域を補う目的で誕生しました。

スマートコントラクトとプログラマビリティ:ビットコインには複雑なスマートコントラクトのネイティブ実装がなく(一部レイヤー2やサイドチェーンで探索中)、イーサリアムや他のスマートコントラクトチェーンがその役割を担います。ステーブルコインの貸借やNFTの取引など先進的なアプリ利用はイーサリアム等の方が主流です。

高スループット・即時完了:ビットコイン本体は1秒あたり5~7件、10分間隔のブロック生成と処理速度は高くありません。グローバルな日常決済や高頻度取引には十分でないため、Solana、Aptos、Avalanche等が数千TPSや超高速化を追求(そのぶん分散性や安全性にトレードオフ)。ビットコインはレイヤー2(ライトニングネットワークなど)でスケーリングを図り、エルサルバドルの商用決済やチップアプリなどへ普及。ただしDeFiやdAppsのメイン基盤は主にアルトコインである状態です。

プライバシー機能:モネロなどはビットコイン以上のプライバシーを実装。ビットコインにもミキシングや秘匿技術はありますが、ベースレイヤーでは匿名性は限定的。プライバシーが最重視されるニーズにはアルトコインが適しています。

ガバナンスとアップグレード:ビットコインの開発は極めて慎重かつ合意重視です(SegWitやTaproot導入には長期の議論とコミュニティ合意が必要)。一方、イーサリアムやカルダノなど他プロジェクトは革新スピードが速く新機能も積極的に試行。アルトコインはイノベーションの実験場となることが多い反面、未成熟なため想定外の脆弱性リスクも抱えます。ビットコインは「戦闘実証済み」の信頼性を優先します。

ビットコイン vs. クリプト:どちらを選ぶ?

初めて暗号資産に触れる方には、「ビットコインかアルトコインか」という二択ではなく、自分の目的によって選び方が変わります。

- 分散型で希少性の高い価値保存資産として、将来的にグローバルリザーブやインフレヘッジに期待するなら、ビットコインが第一選択。「リスク低減型」(相対的に)で長期実績があり、機関投資家も保有、国家も将来的選択肢としています。

- 特定テクノロジーやユースケース(スマートコントラクト、dApps、DeFiやゲームなど)に魅力を感じるなら、その分野のアルトコイン(イーサリアム等)を探求するのも有効。DeFi利用や新時代インターネットの価値期待ならイーサ保有が魅力となります。

- 哲学的ポジションにも違い。「ビットコイン至上主義者」はビットコインのみが本質的だと考え、他のアルトコインを不要もしくは詐欺的と批判。一方、複数プラットフォームが共存する未来(インターネット企業やコモディティが多様なように)を支持する声もあります。

投資観点では、ビットコインは下落局面で比較的安定、アルトコインは期待時の上昇余地は大きいがプロジェクト消滅で無価値化もしばしば。「ブルーチップ株 vs. テックベンチャー株」に例えられ、ビットコインは暗号資産界のブルーチップです。

まとめ

要するに、ビットコインと他の暗号資産の違いは役割の理解にあります。ビットコインは起源的な暗号資産で、分散型「価値保存」や電子キャッシュとして焦点を絞っています。一方、「暗号資産」という括りは幅広いプロジェクトや多様な目的を内包します。ビットコインは暗号資産界の「太陽」のような存在で、他プロジェクトは、その存在を前提として自らの立ち位置を明らかにします。

初心者の方は、まずビットコインから始めブロックチェーンのお金の仕組みを理解し、その後イーサリアムなど主要アルトコインに広げ、スマートコントラクト等ブロックチェーンの可能性を探ってみるのも良いでしょう。ただし上位数銘柄以外はハイリスクも多いため、必ずご自身で十分なリサーチ(DYOR)をしてください。ビットコインは大規模なネットワークと「リンディ効果」(長寿命なものは今後も長生きしやすい)により、今後も長期存続する可能性が高いでしょう。

Register to get $180 Welcome Bonus!

Register to get $180 Welcome Bonus!