まとめ:

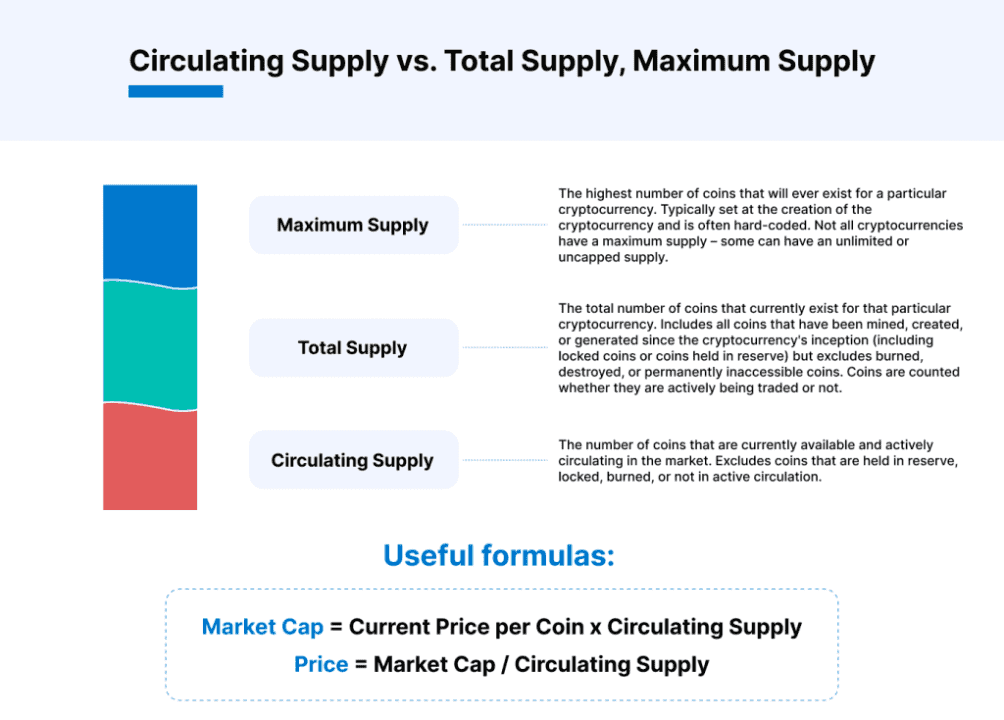

- 循環供給量(現在市場に流通しているコインの数)と総供給量(存在しうる最大のコイン数)は、コイン価格を決定する重要な要素です。

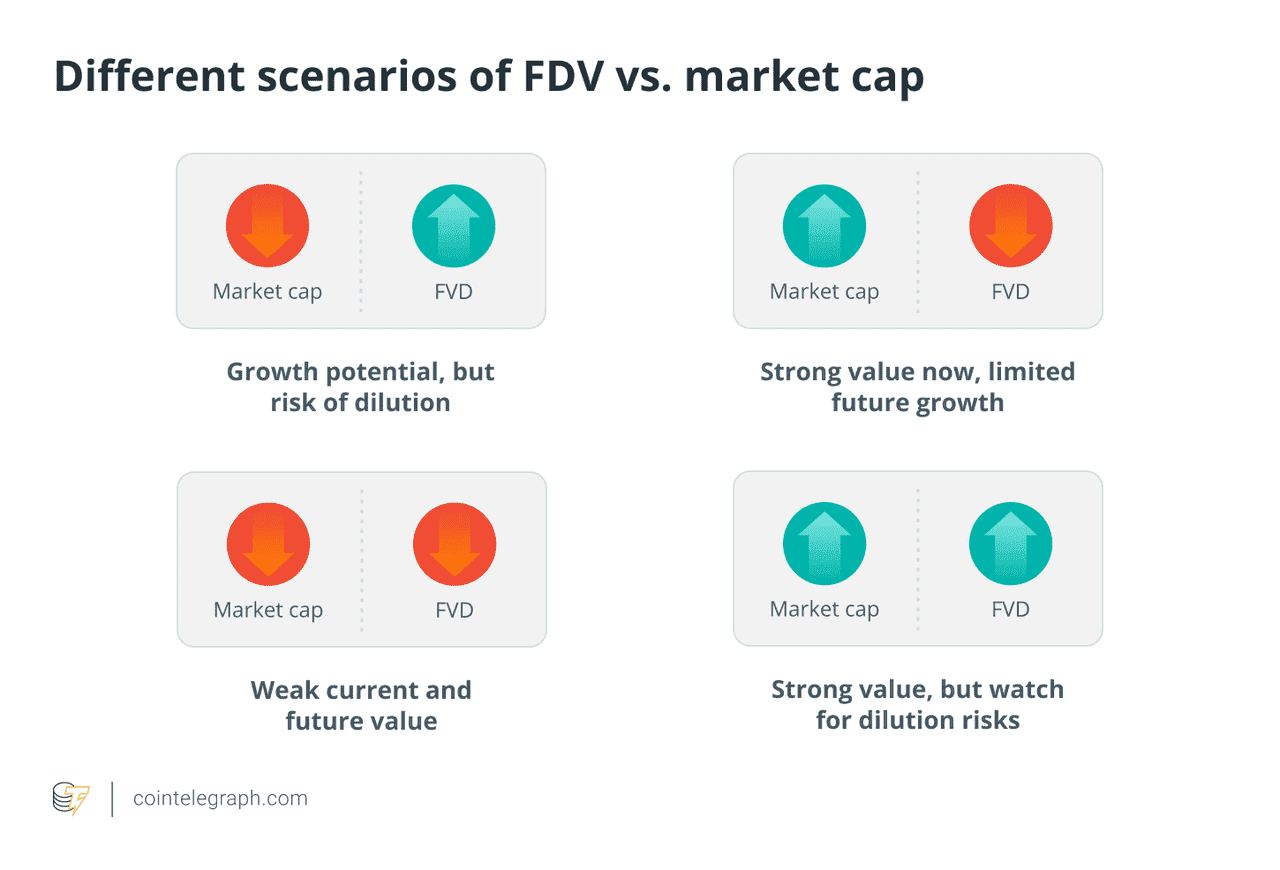

- 循環供給量が総供給量から大きくかけ離れている場合、新たなコインが流通に加わることで希薄化リスクが生じます。特に新規の需要が入らない場合、価値は下落しやすくなります。

簡単な例:ビットコイン(BTC)は2025年中頃には約1,940万枚が流通しており、最大発行量は2,100万枚です。これは全発行量の約92%が既に流通済みということです。一方、Aptos(APT)のような新しいアルトコインでは、総供給10億枚のうち2億枚のみが流通(約20%)。この差はAPTには将来的に市場へ放出されるトークンが多いことを示し、需要が伸びなければ価格の希薄化につながります。こうした違いを理解することが、暗号資産投資で損益を分ける分岐点になるのです。

仮想通貨投資で成功するには、まずは基本的なリサーチが欠かせません。全取引者が確認すべきファンダメンタル分析項目の一つが、コインの循環供給量と総供給量です。

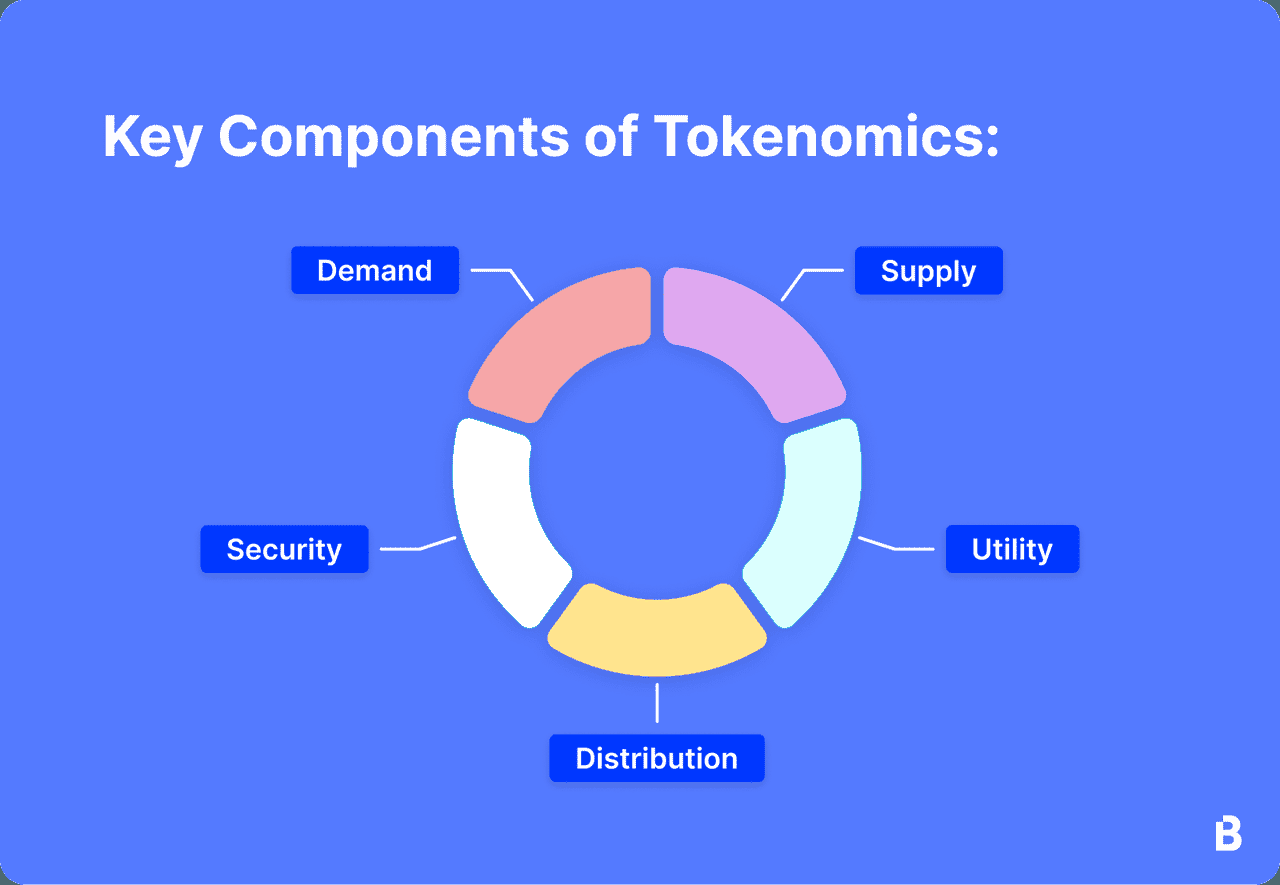

例えば、循環供給100万枚のコインを買った後、供給量が500万枚に増えたら、自分の持分は5分の1に希薄化されてしまいます。こうしたトークノミクスは、マーケットキャップに直結するため、プロジェクトの成否を分ける極めて重要なファクターです。

循環供給量が増加した場合、時価総額を維持するには同等の資金流入が不可欠になります。流通コインが増えれば増えるほど、需要が追いつかなければ価格は下がる一方です。逆に、コインがバーンされ流通から減少すれば、その分価値は上がりやすくなります。

本ガイドでは、循環供給量が仮想通貨価格にどのような影響を与えるか、プロジェクト調査時に見るべきポイント、そして世界を代表する主要仮想通貨の具体例を解説します。この記事を読めば、少なくとも循環供給量と総供給量の観点から、次の投資判断でチェックすべきポイントがはっきり分かります。

循環供給量とは?

循環供給量とは、現在ブロックチェーン上で実際に流通しているコインの枚数を指します。例えば、ビットコインは現在約1,900万枚、イーサリアムは1億2,100万枚が流通しています。

循環供給量は必ず総供給量の何%というかたちで表現され、この比率が高いほどリスクが低いとされます。例えば、ビットコインは約1,900万枚が流通済みで、最大発行枚数2,100万枚の約90%に相当します。つまり、今後大量の新規ビットコインが流通し、価値が大きく希薄化されるリスクが極めて少ないことを意味します。

一方で、循環供給が500万枚・総供給が1億枚なら流通比率は5%となり、リサーチ不足だと最大95%の希薄化リスクを背負うことになります。

循環供給量の計算方法

循環供給量は、マーケットキャップ(時価総額)をコイン価格で割ることで算出されます。計算式は以下の通りです:

- 時価総額 ÷ 価格 = 循環供給量

ビットコインの場合、3800億ドルの時価総額を2万ドルの価格で割ると1,900万BTCとなります。

時価総額の計算方法

逆に、時価総額(=総評価額)を出す場合は、循環供給量×コイン価格で算出します。

- ビットコインの循環供給1,900万枚 × 2万ドル=約3,800億ドル

- イーサリアムの循環供給1億2,100万枚 × 1,150ドル=約1,400億ドル

- ドージコインの循環供給1,320億枚 × 0.07ドル=約90億ドル

- チェーンリンクの循環供給4億7,000万枚 × 6.4ドル=約30億ドル

CoinMarketCapのような循環供給や時価総額計算の自動ツールを使えば簡単です。

循環供給量は仮想通貨価格にどう影響するか?

多くの初心者トレーダーは「価格が高い=優れたプロジェクト」と思いがちですが、そうとは限りません。単に現在の循環供給が少ないだけの場合もあります。

例えば、イーサリアムの循環供給はビットコインの約6倍あるため、ETHの価格は1,200ドル、一方BTCは2万ドルと大きく異なります。

逆もまた然り。「価格が安い=劣ったプロジェクト」とは限りません。流通供給量が多いだけで、実は時価総額は上位20位以内、という仮想通貨もあります。

わかりやすい例は、Shiba Inu。循環供給5500億枚、価格は1コインあたり0.0001ドルですが、それでも時価総額は約60億ドルと高水準です。

総供給量(最大供給量)とは?

総供給量とは、そのコインが持つ発行上限枚数であり、これを超えて発行されることはありません。この数字はコードにハードコーディングされており、それ以上のマイニングや発行はできません。

例として、ビットコインの総供給量は2,100万枚です。現在はブロックあたり6BTC(約10分毎)がインフレ分として発行されていますが、半減期の影響もあり、全量が掘り尽くされるのは100年先と見られています。

循環供給量と総供給量の違い

循環供給量はブロックチェーン上でアクティブなコイン全てを指し、総供給量は発行上限です。ビットコインの例では、サトシ・ナカモトが1,000,000BTC超(約200億ドル相当)を所有していますが、10年以上全く動かしていなくても、これらは依然として循環供給にカウントされます。

総供給量が急に増加すると、プロジェクトにとって大打撃となり得ます。

代表例がTerra(LUNA)の崩壊。アルゴリズム型ステーブルコインUSTのペッグ維持のため、Terraチームは新規LUNAを大量発行。総供給が3億枚からわずか数日で6.5兆枚に激増し、価格は80ドルから0.0001ドル未満に大暴落しました。

ビットコインの場合はインフレ供給が100年以上に分散されているため、このリスクは非常に低いです。一方、DeFi系やスマートコントラクトトークンの場合、鋳造バグや設計ミスによるインフレリスクは極めて高いです。

希薄化リスク:循環供給が総供給を大きく下回る時は要注意

例えば、総供給10億枚のトークン「XYZ」が、ローンチ時は1億枚だけ流通し1ドルで販売されたとします。このうち残り9億枚が3年かけてアンロックされるなら、需要が増えなければ価格は大きく下がるでしょう。プロジェクトのマーケットキャップが横ばいでも、供給増加で価格のみ下落するケースもあり、利用拡大(アドプション)の成長が供給成長を上回る環境が、価格上昇には不可欠です。

プロジェクトの供給状況をどう評価し希薄化リスクへ対処すべきか

投資家・トレーダーは以下を意識しましょう:

- ホワイトペーパーやトークノミクス資料を読む: 初期配分・アンロックスケジュールの記載があるはず。時系列の循環供給推移表やグラフを探しましょう。

- トラッキングツールを使う: MessariやCoinGeckoはトークノミクス欄が便利。また最近は「トークンアンロックカレンダー」専用サイトもあります。

- ロック済みトークンの扱いも確認: チーム割当分がロックされていても、運営が手堅く売却しないor「ロック延長」など明言があれば緩和要素にはなりますが、あくまで疑ってかかるのが基本。

- 購入タイミングを分散: 希薄化イベントが予見できるなら、無理に一括購入せず徐々に買い増し、もしくはアンロック直後の下落を待つ戦略も有効です。

- ステーキングや利回り獲得を活用: インフレ型プロジェクトでも、ステーキングでインフレ分の報酬を受け取れば、自分の割合を維持できます(例:年5%インフレでも年5%報酬なら希薄化をカバー)。多くの投資家はこれを目的にステーキングします。

- オンチェーン指標のモニタリング: 新規トークンが新規ユーザーにきちんと吸収されているか(アドレス数やオンチェーン取引量の伸び)をチェック。供給増分に見合う需要なら価格は安定しやすいです。

バーンで循環供給量はどう減少する?

コインバーンは、流通トークンが減るため既存コインの価格上昇要因となり得ます。バーンとは、コインを誰もアクセス不可のバーンアドレスへ送り、永久に流通から除外する行為です。

「バーンアドレス」とはブロックチェーン上の最初のジェネシスアドレスであり、プライベートキーが存在しないため、そのアドレスに送る=二度と戻せません。

バーンアドレスへの送金は、Etherscanなどのブロックチェーンエクスプローラーで流通量減として記録され、価格反映される場合が多いです。

この仕組みでShiba Inuなどは流通枚数を大きく減らして成功を収めています。

循環供給量が最大供給量に到達したら?

循環供給量=最大供給量の場合、それは全コインが市場に出回った状態です。仮想通貨価格は、市場状況次第で上下するものの、特別なサプライショックは起きません。

例えば、ライトコインは循環供給・最大供給いずれも8,400万枚で全てのLTCが採掘済みです。ライトコインの価格は市況に応じて変動しており、2021年の強気相場では最高値386ドルをつけ、その後ベアマーケットで50ドルまで下落しました。

循環供給量から投資判断をどう行うべきか?

仮想通貨へ投資する際は、「循環供給」と「総供給」の比率を必ずチェックしましょう。80%超が流通していれば、大幅な希薄化リスクは限定的です。逆に50%未満の流通なら、投資家は希薄化=価格下落の危険性を強く意識する必要があります。

循環供給が増えても、時価総額が必ずしもそれに比例するとは限りません。仮にビットコインの供給量を一気に2倍の4,200万枚に増やしたとして、資金流入がその分追いつかなければ、時価総額は据え置きでも価格は1BTC=10,000ドルに半減してしまうのです。

投資銘柄を選ぶ際は「循環供給50%未満」のプロジェクトを避けるのも一つのルールです。短期的には価格上昇も狙えますが、数年単位では希薄化で利益を削られやすいからです。

結論

循環供給量と総供給量の関係は、単なる統計情報にとどまらず、その仮想通貨の将来供給圧力を見極める“レンズ”です。優れた技術や展望があっても、トークノミクスが新規供給を大量発生させる設計であれば、投資家は利益を享受しにくくなります。反対に、トークノミクスが良好(循環比率が高い/デフレ傾向/低インフレ)なプロジェクトは、たとえ需要がそこそこであっても価格の底堅さや成長で市場を驚かせるケースもあります。

2025年以降の暗号資産市場に参入するなら、供給の算数は必ずチェック事項です。クリプト業界はこうした指標が誰でも入手できるほど成熟しているので、“情報を無視する=大きなリスク”と思いましょう。最終的に、供給構造を知ることで“希薄化による利益消失”を避け、ビジョンと経済設計の両方に持続性あるプロジェクトへ戦略的な投資をしやすくなります。