BitcoinとBitcoin Cashの対立は、暗号通貨の歴史において極めて重要な出来事――2017年8月のビットコインのハードフォーク――に端を発します。この分岐によって、Bitcoin Cash(BCH)はBitcoin(BTC)とは別の暗号資産として誕生し、ビットコインネットワークのスケーリング手法を巡る長年の論争が背景にありました。数年経った今でも、ビットコインとビットコインキャッシュの比較は業界にとって大いに意味があり、「デジタルゴールド」か「ピアツーピア電子現金」かというブロックチェーン設計哲学の違いを浮き彫りにします。仮想通貨に関わるすべての人にとって、BTC対BCHのストーリーを理解することは、コミュニティの分岐や技術的決定が取引手数料、ネットワークのセキュリティ、普及にどのように影響するかを考察するうえで不可欠です。

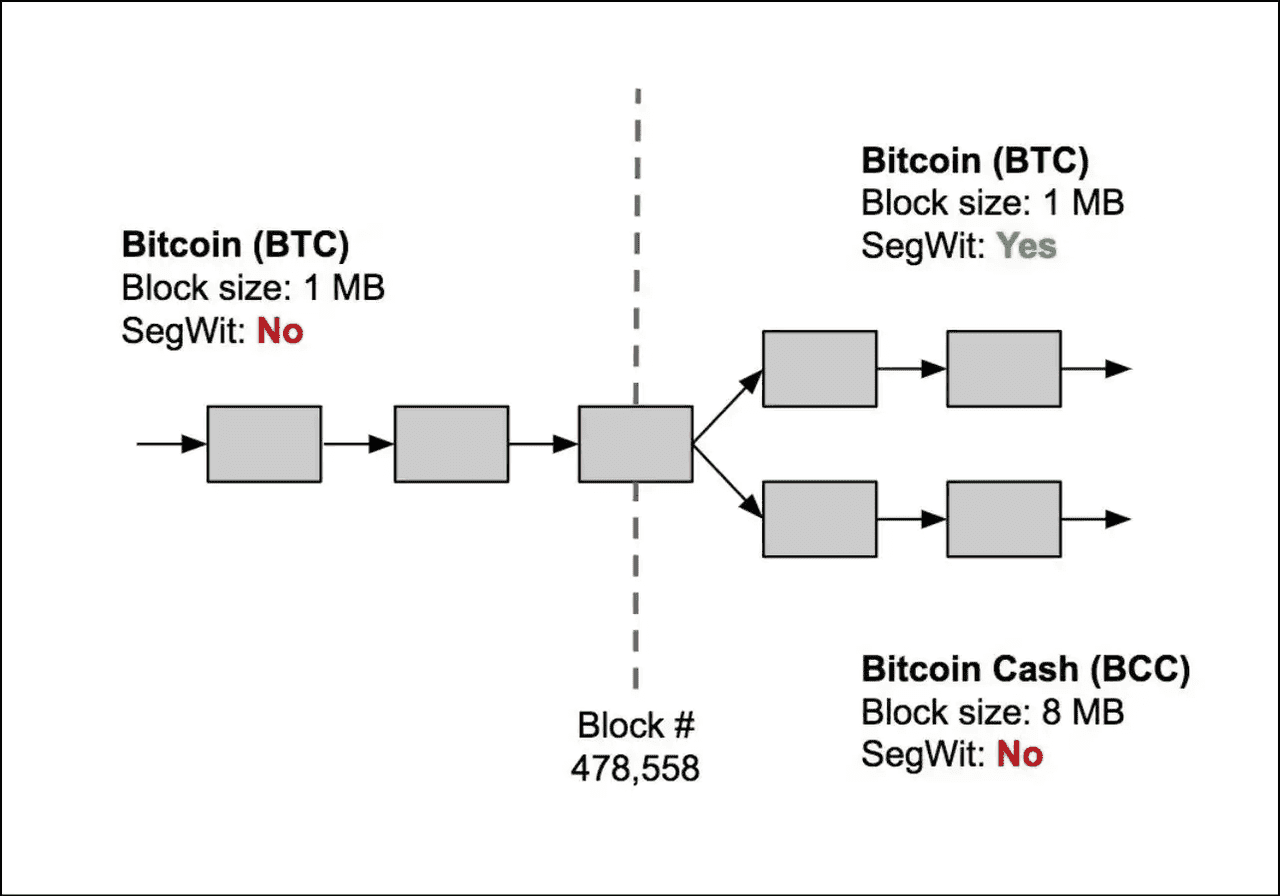

分裂の核心には、ビットコインの利用拡大への対応を巡る意見の対立がありました。ビットコインのブロックチェーンには1MBのブロックサイズ上限(サトシ・ナカモトが設定、その後も維持)がありましたが、2016~2017年には需要のピーク時にネットワーク渋滞と高騰する手数料を引き起こし始めていました。一方の陣営、つまり後のBitcoin Cash支持者は、ブロックサイズを大きくすれば1ブロックあたりの処理件数が増え、手数料が下がり日常決済にも使えると主張。一方、Bitcoin Coreの開発者や多くのコミュニティメンバーは、ブロックサイズを維持して誰でもフルノードを動かせる(非中央集権を守る)ことを重視し、オフチェーンでのスケーリング――Lightning Networkなど――を支持していました。妥協が成立しないまま、2017年8月1日にハードフォークが実行され、Bitcoin Cashが大きなブロックサイズと安価かつ高速なトランザクションを掲げ新チェーンとして誕生。ビットコイン本体はSegregated Witness(SegWit)というプロトコルアップグレードで容量をやや拡張し、レイヤー2スケーリングの布石を打ちました。この歴史的分岐は、両コインのみならず、広くクリプト業界全体の進化に影響を与え、「異なるビジョン」がいかにして独自のコミュニティと路線を生み出すかを示しています。

フォークの起源:2017年のブロックサイズ論争

ビットコインとビットコインキャッシュの分裂は、2010年代半ばに過熱したスケーリング論争に端を発します。ビットコインの設計パラメータ(1MBブロック上限や、1秒あたり約7件のトランザクション処理能力)は、初期は十分でしたが、徐々に普及が進むとブロックが満杯に。2016年末から2017年にかけては、mempool待ちの取引や高騰する手数料が大きな課題となり、「どうスケーリングするか?」が喫緊の論点となりました。

主流となったのは、次の2つの陣営です:

-

ビッグブロッカー:このグループはオンチェーンのブロックサイズ拡大を主張。単純なプロトコル変更で2MB、8MB、またはそれ以上の大きさにすれば即座に処理能力が上がり、手数料も下がる、と訴えました。代表的な支持者は、「Bitcoin Jesus」とも称されたRoger Verや、大手マイナーBitmainのJihan Wuら。彼らは「ビットコインは全世界のピアツーピア電子現金になるべき」――つまりサトシ・ナカモトのホワイトペーパー冒頭のビジョン――を信じていました。ノード運用に高いリソースが必要になる(非中央集権性の低下)というトレードオフを許容しても、現実的なオンチェーン・スケーリングを優先する姿勢です。

-

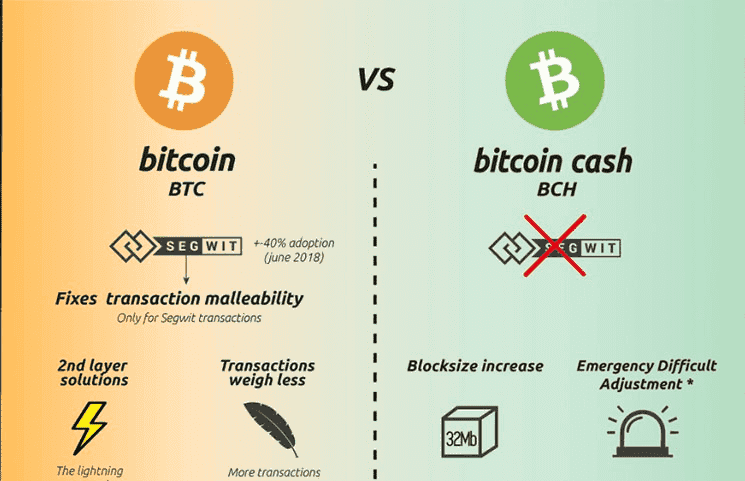

スモールブロッカー/Bitcoin Core:このグループは、ビットコインのコア開発者や多くの支持者です。ブロックサイズの安易な拡大はフルノードの運用難易度を増し、巨大なコンピュータしか参加できない結果、中央集権化を招く可能性が高いと指摘。SegWit(実効的には4MBの「ブロックウェイト」へ拡張、トランザクション改ざん問題も解決)やLightning Networkなどレイヤー2を通じたスケーリングを推進。ビットコインを「デジタルゴールド」―価値貯蔵と大口決済の決済ネットワーク―として進化させたい考えで、小口決済はLightningやサイドチェーンへ委ねています。Adam Back、Andreas Antonopoulosら第一人者や開発者陣が多く在籍する陣営です。

2017年には緊張が頂点に。SegWit2x(SegWit導入と2MB拡大の両立)などの妥協案も検討されましたが、合意には至らず。ついに大型ブロック派が動き出し、2017年8月1日・ブロック高478,559でマイナーと開発者の一部がハードフォークを実施。Bitcoin Cashという新たなチェーンが誕生し、その時点でBTCを持っていた全員が同量のBCHを新チェーンで受け取ることに。BCHはブロックサイズを一気に8MB(後に32MB)へ拡大、BTCはSegWit導入により実効~2MBの上限設定(依然として1MBベースと呼ばれることが多い)。この結果、BCHは理論上8MBで50~100TPS、32MBなら数百TPSを処理できる能力を獲得(BTCのオンチェーン処理は7TPS程度)。

この分裂は単なる技術的なものではなく、根本的な理念的対立でもありました。Bitcoin Cashコミュニティは「オンチェーン・スケーリング」や手数料極小で商取引(小額決済)の実現を強調。対するビットコイン側は強固な分散性・セキュリティと「新しい価値貯蔵手段」である点を強調し、基盤レイヤーで全てのコーヒー決済まで担う必要は無いとする考えです。この哲学の違いが、両プロジェクトのアイデンティティを今日まで特徴付けています。

ビットコイン vs ビットコインキャッシュのブロックサイズ (出典)

ビットコインとビットコインキャッシュ:技術的な相違点

Bitcoin Cashは当初、Bitcoinのコードベースをほぼそのまま採用して誕生しましたが、その後いくつもの重要な技術面で分岐しています:

- ブロックサイズ&スループット:ビットコイン(BTC)は1MBのブロック上限(SegWit込みで約2~4MB)を維持し、オンチェーンの約5~7件/秒のトランザクション処理能力。Bitcoin Cash(BCH)は8MB(現32MB)ブロック上限で、理論上は1秒あたり100~200件以上のトランザクション処理が可能(実際の利用は現状そこまでない)。BCHの大容量ブロックは取引数の増加を可能にする一方、ノード運用の帯域・ストレージ負担は増加します。

- ハッシュアルゴリズム&難易度調整:両者ともProof of Workアルゴリズムを採用。BTCは900エクサハッシュ以上でセキュリティ面で圧倒、BCHは1桁エクサハッシュ台。BCHはASERTという新たな難易度調整アルゴリズムで、ハッシュレートの変動にも迅速対応し、10分間隔のブロック生成目標を守っています。

- 開発コミュニティ&ガバナンス:BTCはBitcoin Coreチームが主導し、BIP(Bitcoin Improvement Proposal)による慎重な改善、協調による非中央集権的な運営が特徴。一方BCHはBitcoin ABCプロジェクトから始まり、CHIP(定期的なプロトコルアップグレード)を通じたやや中央集権的運営で、BSVやeCashなど内部分裂も経験。

- スマートコントラクト・機能:BCHではCashTokensによるネイティブトークン発行やスクリプト機能拡張・一部OPCODE再有効化など、スマートコントラクト機能も推進。BTCは機能改修を極力抑え、外部プロトコルを活用・保守性と堅牢性を指向。

要約すると、BCHはオンチェーン容量最大化(大容量ブロック・高頻度アップグレード・新機能導入)を最優先し、安価・高速な決済や追加機能を追求。その分、ノード・採掘・運営の中央集権リスクおよびハッシュレート規模の低下によるセキュリティ低下を抱えます。BTCは高い非中央集権性とセキュリティ(小容量ブロック・最小限のアップデート・圧倒的ハッシュレート)を持つ代わりに、オンチェーン手数料の上昇やスケーリングの多層化を受け入れてきました。この技術的差異が、両ネットワークの性能と利用形態の違いに直結しています。

パフォーマンス&普及状況:トランザクション手数料・速度・2025年の利用動向

ビットコイン(BTC)とビットコインキャッシュ(BCH)のもっとも大きな違いの1つは、実ユーザー体験――とくに取引手数料や承認速度――に現れます。

トランザクション手数料:ビットコインは需要急増時に手数料が大幅に上昇し、過去には2017年12月で約40ドル、2021年4月で20~30ドルに達したことも。2023年でも取引急増時には5~10ドルに達しています。対してBCHは基本手数料がごく低く(平均$0.001前後)、小額決済に最適。例:BCHでコーヒーを買っても微々たる手数料ですが、BTCは混雑時に商品代金を上回ることすらあります。ただしBTCのLightning Networkを使えば、小額即時決済がほぼ無料で実現可能です。

承認時間:両者とも標準で10分ブロック間隔を目指しています。BTCは手数料が低いと遅延する場合がある一方、BCHは大容量ブロックで待ち時間なく取引を詰め込めます(フルキャパシティになれば手数料上昇が予想されるが、現状余裕)。小額に関しては「0-confirmation(ゼロ確認)」取引も利用可能で、BTC基盤レイヤーより利便性は高い傾向。

ネットワークの利用状況とスループット:2025年時点、BTCでは1日30万~40万件、BCHで1~2万件。BTCのアクティブアドレスは約60万超、BCHは約10万規模と、ユーザーベースも大きな違いがあります。

まとめると、ビットコインは「広く使われる投資資産」かつ「場合によっては高額手数料が発生」、ビットコインキャッシュは低手数料・高速決済を特徴としつつも、支持者が期待したほどの大規模な普及には至っていません。BTCが「健全なマネー」、BCHが「支払い通貨」と呼ばれるものの、日常決済での利用頻度は総じて限定的です。

BTC vs. BCHのコンセプト (出典)

セキュリティ&分散性

セキュリティと分散性はブロックチェーンにとって不可欠な要素ですが、ここでビットコインとビットコインキャッシュはネットワーク規模や設計判断の違いから大きく異なります。

- ハッシュレートと51%攻撃リスク: ビットコインはBCHに比べ圧倒的なハッシュレートを持ち、攻撃耐性は非常に高いです。マイナーが過半数占有してブロックを改ざんする51%攻撃は、BTCでは事実上不可能であるのに対し、BCHはハッシュパワーが低く脆弱とされています。現時点で工事されたことはありませんが、攻撃コストの低さと価値規模の小ささがリスク要因です。

- マイニングの分散度: BTCのマイニングプールは多様で、どのプールもネットワークシェア25%を超えませんが、BCHでは一時的に50%を超える集中が発生するなど、中央集権化リスクが高まります。

- ノードネットワークの分散: ビットコインには世界中に約15,000~20,000のフルノードが存在する推計ですが、BCHは数百~1,000にとどまるとも言われます。コアコミュニティの規模差、およびノード運用難度の差が背景。BTCチェーンは設計的にフルノード運営がしやすくなっています。

- ダブルスペンド・チェーン再編抵抗力: BCHはハッシュレートが低いため、取引承認(コンファメーション)の安全性もBTCより低いとされます。取引所などでは、BCHの入金は10回以上、BTCは3~6回の承認で受付ることが一般的。総じてBTCの方が安全度・分散度で優位。

- スマートコントラクトの安全性: Bitcoin CashはCashTokensや充実したスクリプトなど新機能を導入することで、バグ等のリスク(Ethereumのような複雑性ほどではないものの)も若干増しました。対するBTCは徐々にTaprootなどを導入しつつも、根本は保守的姿勢で攻撃対象面を小さく保っています。現状BCHに大きなセキュリティ・インシデントはありませんが、リスクは考慮すべきです。

要約すれば、BTCはセキュリティ・分散性の両面で圧倒的に優位。巨大なハッシュレート・ノード数ネットワークにより、検閲や攻撃に非常に強いです。BCHは規模の小ささゆえに安全余力は低め。日常利用程度で「危険」とはいえませんが、長期的な不変性や攻撃抵抗力の観点ではBTCとは格差があるのも事実です。

ユースケース・哲学:「デジタルゴールド」 vs. 「デジタルキャッシュ」

ビットコイン(BTC)とビットコインキャッシュ(BCH)は、目指すゴールと用法が根本的に異なります。

ビットコイン(BTC)はしばしば「デジタルゴールド」と呼ばれ、2100万枚という発行上限の希少性による価値上昇期待と長期的な価値保存を主とします。高額決済の安全な決済レイヤーとして活用され、少額・即時決済はLightning NetworkやLiquid、RSK等サイドチェーンで対応。基盤は保守的に維持しつつ、補助的レイヤーで利便性・高速性を補完するスタンスです。

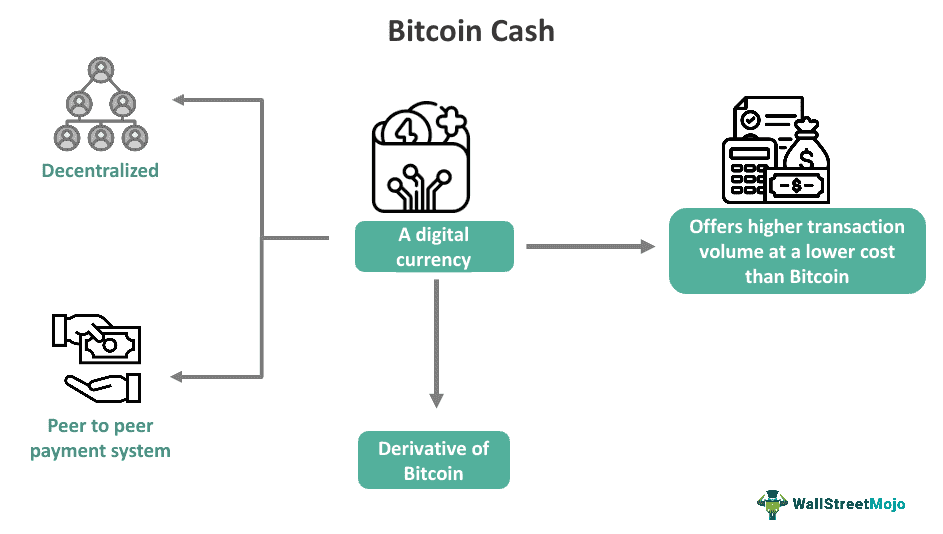

一方、Bitcoin Cash(BCH)はピアツーピア型の「電子現金」として、日常決済に最適な低手数料・高速承認を主目的とし、サトシ・ナカモトの原点回帰思想を強調。オンチェーン決済主義でユーザー体験をシンプル化し、CashTokens・スマートコントラクト等の追加機能も積極導入しています。

ただし、BCHの「キャッシュシステム」としての本格普及は限定的で、BTCがクリプト業界で依然として圧倒的な存在感を放っています。BTC支持者はエコシステムやセキュリティ重視、BCH支持者はトランザクション重視という、双方の理念が鮮明です。

総じて、ブランド力やネットワーク効果ではBTCがBCHを大きく上回っていますが、両者とも活発なコミュニティが独自の哲学で展開しています。

Bitcoin Cashの目標 (出典)

今後の展望とコミュニティの見解

今後も両者は固有の可能性と課題に直面しています:

ビットコインの将来: 次の半減期は2028年予定で、ブロック報酬減少に対応するためには強力な手数料市場が不可欠となります。一部の懐疑論者はBTCのオンチェーン手数料収入の持続可能性を指摘しますが、過去の高騰実績から悲観視はされていません。今後のアップデートは段階的で、Lightning Networkなどレイヤー2、ユーザー体験向上、規制対応などが中心となるでしょう。ハードアセット志向の世界情勢や機関投資家の参入、規制環境の明確化(2025年までに進展見込み)により、さらに広範な普及が期待されます。

ビットコインキャッシュの今後: BCHも2023年にCashTokens導入など独自のアップデートを実施。拡張スケーリングやプライバシー強化の議論も進んでいます。最大の課題は新たな普及の起爆剤を見出すことで、安定はしているものの停滞傾向。BCHが真に定着するには、日常決済主体の活用や、特定国・特定用途での優位性確立が必要。新興の低手数料仮想通貨やステーブルコインとの競争が加速しています。

仮にBTCのオンチェーン手数料が著しく上昇した場合、より安価な送金手段としてBCH等にユーザーが流れる可能性もありますが、Lightning Networkの進化によってBTC圏内での需要維持も予想されます。

コミュニティ関係: 歴史的にはBTC・BCH両陣営の関係は対立的でしたが、現在では過剰な敵対関係は和らいでいます。異なる思想を保持しつつも、十分な支持者が残る限り両チェーンは共存し続ける見通し。BCHは大きな変化がない限りニッチな立ち位置が続くと見る向きが多いです。

まとめ

総括すると、「ビットコイン vs ビットコインキャッシュ」は異なるビジョンがいかに異なる未来を作り出すかの典型例です。ビットコインは保守的な開発方針で「堅牢な高評価資産」を確立し、基盤レイヤーの利便性には一部犠牲を払いました。対してBitcoin Cashは積極的なオンチェーン・スケーリングを突き進みましたが、相応のネットワーク効果と価値獲得には苦戦しています。「価値貯蔵vs交換媒体」の議論は二者択一ではなく、本来は両立が理想ですが、タイミングや戦略次第で最適解は異なります。ビットコインはまず価値貯蔵、その後交換媒体(レイヤー経由)という順序を選び、BCHは真っ先に交換媒体を目指し価値流入を期待する戦略に。現時点ではビットコインの方針が市場で明確に勝利していると言えるでしょう。その一方で、Bitcoin Cashも「世界のキャッシュ」という原点回帰路線を追い続けており、ブロックチェーン・ガバナンスやトレードオフ理解の好例です。どちらが「優れているか」はユーザーのニーズによって異なりますが、2025年現在、両者はクリプト業界で明確に異なる役割を担い、もはや直接的な市場競争というより「サトシの発明解釈の差異を体現する、並立するコミュニティ」となっています。