Blockchain wird als die revolutionärste Technologie für die Finanzindustrie gepriesen: Sie ermöglicht finanzielle Teilhabe für die Unbanked und gibt die Kontrolle zurück in die Hände der Nutzer. Dennoch – auch wenn Bitcoin erschaffen wurde, um das bestehende zentralisierte Finanzsystem zu überwinden, haben traditionelle Finanzsysteme und die Blockchain mehr Gemeinsamkeiten, als man auf den ersten Blick vermuten würde.

Eine Kryptowallet basiert auf einem Schlüsselpaar: einem Private Key (privater Schlüssel) und einem Public Key (öffentlicher Schlüssel). Der Private Key ist eine geheime Zahl, die es ermöglicht, dein Krypto-Guthaben auszugeben, während der Public Key (aus dem deine Wallet-Adresse abgeleitet wird) beliebig weitergegeben werden kann, um Zahlungen zu empfangen. Die sichere Aufbewahrung deines Private Keys ist absolut essenziell – jeder, der ihn kennt, hat Zugriff auf deine Coins, und wenn du ihn verlierst, ist dein Zugriff selbst für immer verloren.

Das Verständnis des Unterschieds zwischen Public Key und Private Key ist grundlegend, um zu begreifen, wie Bitcoin und andere Kryptowährungen funktionieren. Diese Schlüssel bilden das Fundament für die kryptographische Sicherheit innerhalb von Blockchain-Systemen. Sie dienen als deine digitale Identität und Authentifizierung. In diesem Artikel erklären wir, was Public und Private Keys sind, wie sie sich zu Wallet-Adressen verhalten und warum die Sicherung deines Private Keys absolut entscheidend ist (mit Praxisbeispielen, was passiert, wenn du das versäumst). Zudem gehen wir darauf ein, wie neue Entwicklungen bis 2025 – beispielsweise verbesserte Wallet-Technologien und Herausforderungen wie Quantencomputing – das Thema Public/Private Key beeinflussen.

Die Bitcoin-Wallet-Adresse

So wie Banken Kontonummern nutzen, um die Salden ihrer Kunden zu verwalten, verwenden Blockchain-Netzwerke Wallet-Adressen. Bitcoin-Adressen bestehen aus einer alphanumerischen Zeichenkette mit 26 bis 35 Zeichen, die in der Regel mit 1, 3 oder bc1 beginnt. Diese Adressen sind Zahlungsziele und obwohl sie Teil deines Public Keys sind, sind sie nicht dasselbe.

Um den Unterschied zwischen einer Adresse und einem Public Key zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, was ein Hash ist.

Was ist ein Hash?

Eine Hashfunktion liefert einen Wert fester Länge, unabhängig von der Eingabe. Es ist einfach, einen Hash zu erzeugen, aber praktisch unmöglich, aus dem Hash wieder zur ursprünglichen Seed Phrase zu gelangen.

Bitcoin nutzt aus Sicherheitsgründen neben dem Public Key noch einen Hash. Falls beispielsweise eine Sicherheitslücke in der mathematischen Funktion zur Generierung der Schlüssel entdeckt wird, über die sich ein Private Key vom Public Key ableiten ließe, wären die Gelder trotzdem geschützt – denn der Public Key wird erst bei einer Transaktion offengelegt. Mehr dazu in Bitcoin Hash Rate.

Public Keys, Private Keys & Adressen: Die Grundlagen

Im Bitcoin-Netzwerk (und bei vielen anderen Kryptowährungen) werden Transaktionen durch Public-Key-Kryptographie abgesichert. Jeder Nutzer verfügt über einen Public Key und einen Private Key, die mathematisch miteinander verbunden sind. Eine einfache Analogie:

-

Stell dir deinen Public Key wie deine Bankkontonummer oder deine E-Mail-Adresse vor – etwas, das du anderen mitteilst, damit sie dir Geld oder Nachrichten senden können. Im Bitcoin-Netzwerk wird dein Public Key (nach weiterer Verarbeitung) häufig als Wallet-Adresse dargestellt (jene Zeichenkette, die du teilst, um BTC zu empfangen). Beispiel: Eine Bitcoin-Adresse könnte aussehen wie 1BoatSLRHtKNngkdXEeobR76b53LETtpyT. Diese Adresse wird aus deinem Public Key abgeleitet (dazu später mehr) und kann ohne Bedenken weitergegeben werden. Andere nutzen deine Adresse (also den Public Key), um dir Bitcoin zu senden. Die Aufgabe des Public Keys ist es also, Zahlungen zu empfangen und anderen die Verifizierung von Signaturen zu ermöglichen, die mit deinem Private Key erstellt wurden.

-

Dein Private Key ist wie die PIN oder das Passwort deines Kontos – er ist geheim und gibt dir die Kontrolle. Der Private Key ist eine sehr große Zufallszahl, die es dir durch kryptographische Algorithmen ermöglicht, den Besitz der Coins auf deiner Adresse zu beweisen. Im Bitcoin-Kontext ist ein Private Key typischerweise eine 256-Bit-Zahl (oft als 64-stellige Hex-Zeichenfolge geschrieben). Wer den Private Key besitzt, kann die damit verbundenen Bitcoins ausgeben. Gib deinen Private Key niemals weiter – wer ihn kennt, kann dein Guthaben stehlen. Und: Geht er verloren, verlierst du den Zugriff unwiderruflich, da niemand (weder die Bank noch Satoshi Nakamoto) ihn für dich wiederherstellen kann.

Zusammengefasst: Public Key = zum Empfangen (weitergebbar), Private Key = für Kontrolle & Ausgabe (geheim halten). Zusammen ermöglichen sie das Herzstück von Bitcoin: Du kannst Geld empfangen und es später mit deinem Private Key an andere senden.

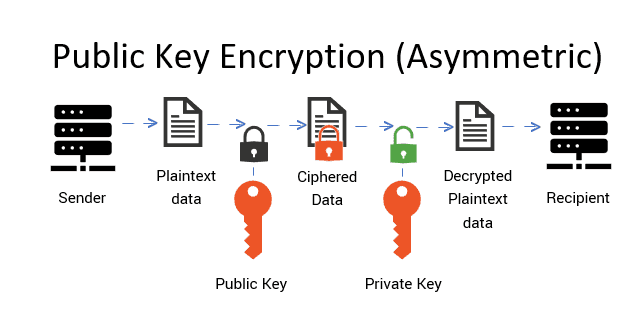

Public vs. Private Key Asymmetrische Verschlüsselung (Quelle)

Wie hängen Public und Private Keys zusammen?

Private Key und Public Key sind ein Schlüsselpaar, das als Bestandteil der Public-Key-Kryptographie erzeugt wird (Bitcoin verwendet speziell das "Elliptic Curve Digital Signature Algorithm", ECDSA). Der Public Key wird mathematisch aus dem Private Key abgeleitet, aber der Prozess funktioniert nur in eine Richtung: Private Key → Public Key → Adresse – ein Rückschluss vom Public Key oder der Adresse auf den Private Key ist praktisch unmöglich, sofern die Kryptographie unverändert sicher bleibt.

Wenn du Bitcoins ausgeben möchtest, sendet deine Wallet dem Netzwerk deinen Public Key und eine digitale Signatur (erstellt mit deinem Private Key). Die Nodes prüfen, ob die Signatur zum Public Key passt und dessen Hash mit der Adresse übereinstimmt. Auf diese Weise weist du den Besitz des Private Keys nach, ohne ihn je offenzulegen. Die Signatur kann nur mit deinem Private Key erstellt werden, ist jedoch für jeden mit dem Public Key überprüfbar.

Daher ist der Schutz deines Private Keys entscheidend – er ist das Geheimnis, das gültige Signaturen ermöglicht. Deine Adresse (abgeleitet vom Public Key) kannst du hingegen gefahrlos weitergeben, weil sie – nach aktuellem Stand der Technik – nicht zum Rückschluss auf den Private Key geeignet ist.

Bitcoin: Privatsphäre und Öffentlichkeit

Die Vielzahl an Begriffen, die die Elemente einer Bitcoin-Transaktion beschreiben, kann anfangs überwältigend wirken – vor allem, weil es viele unterschiedliche Formen desselben Prinzips gibt. Public Keys werden z. B. als Punkte auf einer elliptischen Kurve generiert, wobei bereits eine der beiden Koordinaten ausreicht, um die andere zu bestimmen. Daraus resultiert der sogenannte "komprimierte Public Key", der durch reine Angabe der X-Koordinate darstellbar ist.

Das macht es schwer zu unterscheiden, denn der Hash des komprimierten und des unkomprimierten Public Keys ergibt unterschiedliche Adressen, die jedoch gleich lang sind. Einige spekulieren, dass Satoshi, der anonyme Erfinder von Bitcoin, von Public Key-Kompression zu Beginn nichts wusste und deshalb Hashes zur Komprimierung verwendete.

Adressen sind in der Tat kürzer als Public Keys, bieten aber auch Schutz vor diversen kryptografischen Angriffen. Sie beinhalten Features, die ein reiner Public Key nicht bietet – zum Beispiel eine integrierte Prüfziffer, mit der Systeme erkennen, wenn jemand einen Tippfehler macht, bevor die Coins unwiderruflich verloren gehen.

Dennoch: So einfach Adressen und Schlüssel auch werden, wenn man sie einmal verstanden hat, so wenig intuitiv sind sie zu merken – ganz im Gegensatz zu einem Social-Media-Nutzername. Dies hat zum Entstehen von humanfreundlichen Formaten geführt, die sowohl die Sicherheit des Public Key-Hashs als auch die Einfachheit eines Webseitennamens bieten.

Beispiel: Der Ethereum Name Service (ENS) ermöglicht es, Konten mit einer eigenen ‘.eth’-Adresse zu verknüpfen, wodurch Zahlungen mit beliebigen ERC-20 oder anderen Ethereum-kompatiblen Tokens über eine einzige Adresse möglich sind.

Private Keys werden aus einer Mnemonic Phrase („Seed Phrase“) generiert – einer Wortliste, die als Seed (Saatgut) für die Generierung des Private Keys dient. Diese Seed Phrase besteht meist aus 12 bis 24 zufällig generierten Wörtern und dient zur Wiederherstellung aller Wallet-Informationen. Die Funktion zur Private Key-Generierung nutzt fünf Eingaben: Passwort (Seed Phrase), Anzahl der Durchläufe, Salt, Schlüssellänge und eine pseudorandom Funktion.

Das Passwort ist die Mnemonic Phrase, die Funktion erzeugt daraus den Private Key, von dem sowohl Public Key als auch Zahlungsadressen abgeleitet werden. 256-Bit Private Keys bieten 16^64 Kombinationen – viel mehr als alle Sekunden eines Menschenlebens. Das SHA-256-Verschlüsselungsverfahren von Bitcoin macht es praktisch unmöglich, einen Private Key zu erraten – selbst, wenn ein Angreifer die Adresse und den Public Key kennt.

Theoretisch wäre ein Angriff auf das Bitcoin-Netzwerk via 51%-Attacke denkbar. Mit dem Fortschritt der Quantenentschlüsselung könnte das Netzwerk zukünftig ein Upgrade benötigen. Aber: Je stärker das Netzwerk wächst, desto schwerer wird es, 51% der Hashrate zu kontrollieren. Aktuell kommen selbst die größten Mining Pools nicht in die Nähe der Schwelle. Die Sicherheit von Bitcoin basiert auf der Dezentralität, und mit wachsender Akzeptanz steigt jene Netzwerksicherheit weiter.

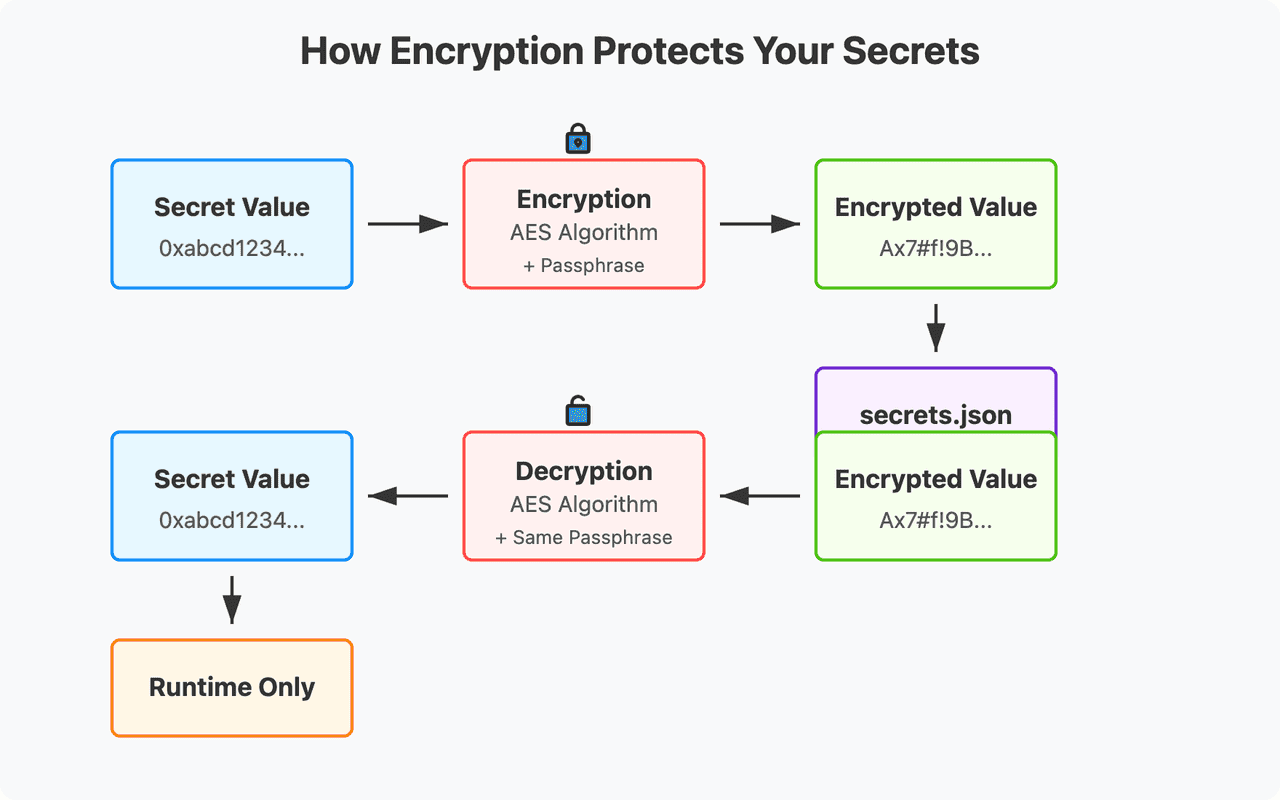

Verschlüsselung – Überblick (Quelle)

Warum ist die Aufbewahrung deines Private Keys so wichtig?

Dein Private Key ist entscheidend für die Sicherheit deiner Kryptowährungen. So schützt du ihn:

- Verwende vertrauenswürdige Wallets: Nutze bekannte Wallet-Software oder Hardware-Wallets wie Ledger oder Trezor. Meide dubiose Apps, die deine Keys stehlen könnten. Hardware-Wallets schützen deine Schlüssel durch Chips und minimieren Malware-Risiken.

- Backup von Keys/Seed Phrase: Notiere deine Seed Phrase (12/24 Wörter) auf Papier und lagere sie sicher, nicht nur digital. Für maximale Sicherheit eignet sich Gravur auf Metall. Geht das Backup verloren, ist dein Kryptovermögen weg – also Bewahrung ist oberstes Gebot.

- Starke Verschlüsselung für digitale Backups: Falls du digitale Backups aufbewahrst, verwende starke Verschlüsselung (z.B. VeraCrypt). Vergiss aber niemals dein Masterpasswort – sonst bist du ausgesperrt.

- Multi-Signature für größere Beträge: Bei größeren Summen empfiehlt sich eine Multi-Sig-Wallet, bei der mehrere Schlüssel für Transaktionen benötigt werden. Das steigert die Sicherheit und verhindert Totalverlust bei Verlust eines Schlüssels.

- Cold Storage: Bewahre Private Keys offline auf – etwa mittels Paper Wallet oder Hardware Wallet. Für langfristige Anleger empfiehlt sich, größere Beträge ausschließlich in Cold Storage zu halten und so Online-Angriffe zu vermeiden.

- Vorsicht vor Betrugsmaschen: Sei wachsam – kein seriöser Dienst verlangt deinen Private Key. Wer ihn fordert, ist betrügerisch unterwegs. Einmal entwendet, lässt sich Krypto nur äußerst selten wiederherstellen.

Behandle deine Schlüssel immer wie einen wertvollen Schatz.

Was ist zukünftig zu beachten?

Trotz aller Sicherheitsmechanismen könnte die Verschlüsselung von Bitcoin irgendwann durch neue Computertechnologien geknackt werden. Quantencomputer erledigen manche Rechenaufgaben, für die klassische Rechner Jahrzehnte oder Jahrhunderte bräuchten, in wenigen Minuten. Schätzungen zufolge könnten sie das Bitcoin-SHA-256-Algorithmus sogar in unter 30 Minuten brechen – zumindest theoretisch.

Ist Bitcoin sicher?

Praktisch ist Bitcoin derzeit sicher. Selbst wenn Quantencomputer Algorithmen knacken, werden schnell neue, quantensichere Verfahren folgen. Schon heute existieren Ansätze, um mit Quantencomputern fertig zu werden – etwa Multi-Sig Wallets, bei denen mehrere Personen gemeinsam über das Guthaben verfügen.

Was sind Multi-Sig-Wallets?

Adressen von Multi-Sig-Wallets beginnen meist mit einer 3 und nutzen Skripte, die festlegen, wie viele Unterschriften für eine Transaktion gebraucht werden. Erst wenn die vorbestimmte Anzahl von Signaturen vorliegt, wird die Transaktion ausgeführt – und selbst bei Kompromittierung eines Schlüssels bleibt dein Guthaben geschützt.

Beim Transfer von Kryptowährungen zu einer Wallet auf einer Exchange begibst du dich in deren Sicherheitsumfeld – deine Coins sind also potenziell Angriffen ausgesetzt. Die sichere Aufbewahrung deiner Assets offline ist unerlässlich, um dich gegen böswillige Dritte zu schützen. Hier reicht das Spektrum von Hardware-Wallets bis zum klassischen Zettel.

Der nächste Schritt nach einer Exchange-Wallet ist meist eine Offline-Software Wallet – dazu lädt man eine Anwendung auf PC oder Smartphone, die deinen Private Key generiert und lokal verwaltet. Eine zusätzliche Absicherung gelingt, wenn du ein Gerät nutzt, das gewöhnlich offline bleibt oder die Internetverbindung für die Wallet-App blockierst.

Die meisten Schwachstellen von Software Wallets sind gut dokumentiert – aber sie sind trotzdem erheblich sicherer als Exchange-Wallets. Noch einen Schritt weiter: Notiere dir die Seed Phrase deiner Wallet auf Papier und lagere sie sicher. Sofern niemand Zugang zu diesem Papier hat, bleibst nur du im Besitz deiner Coins. Diese Methode gilt allgemein als die sicherste und zugleich günstigste Art, Kryptowährungen zu speichern.

Wie schützt du dein Bitcoin?

Die bequemste (wenn auch teuerste) Option ist die Hardware Wallet: ein physisches Gerät zur Schlüsselspeicherung mit vielfältigen Features, welche die Offline-Velagern von Kryptowährungen erleichtern.

Eine Hardware-Wallet kann verschiedene Kryptowährungen speichern und über USB auch mit dem Internet verbunden werden, um beispielsweise Transaktionen von und zu einer Börse durchzuführen. Manche Hardware Wallets bieten Multi-Sig-Fähigkeiten und zeigen Informationen selbständig auf LCD-Displays an.

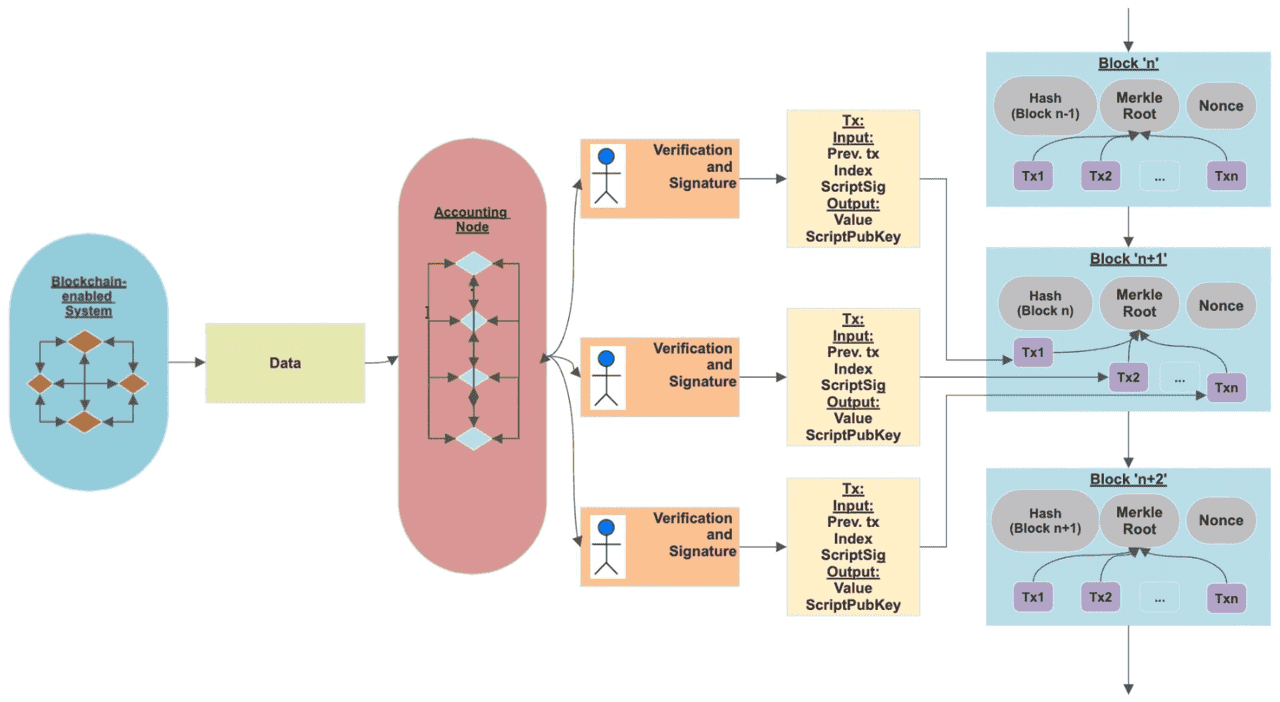

Blockchain & Quantenresistenz (Quelle)

Sind Bitcoin-Schlüssel quantensicher?

Ein großes Thema in der Krypto-Community ist das Quantencomputing. Quantencomputer könnten Probleme lösen, auf denen die Public-Key-Kryptographie basiert – damit bestünde die Gefahr, dass Private Keys aus Public Keys abgeleitet werden könnten, was Systeme wie Bitcoin bedrohen würde. Mit Stand 2025 sind Quantencomputer aber nicht leistungsfähig genug, um Bitcoins Kryptografie zu knacken. Experten schätzen, dass es noch mindestens ein Jahrzehnt dauern wird, bis dies technisch möglich ist.

Die Community ist vorbereitet: Forscher und Institutionen wie das NIST arbeiten an quantenresistenten Algorithmen. 2024 wurden neue Verschlüsselungsstandards veröffentlicht; Bitcoin könnte bei Bedarf durch einen Soft Fork auf quantensichere Signatursysteme umstellen.

Momentan hilft es, Adressen nicht mehrfach zu verwenden, denn Public Keys von ungenutzten Adressen sind Angreifern unbekannt. Multi-Sig und weitere Sicherheitsmaßnahmen bieten zusätzlichen Schutz, wenngleich ein sehr leistungsfähiger Quantencomputer selbst diese aushebeln könnte.

Würde Bitcoins Kryptographie plötzlich kompromittiert, hätte das immense Folgen für die digitale Sicherheit insgesamt. Die Bitcoin-Community beobachtet das Thema aufmerksam und entwickelt Lösungen. Aktuell gilt Bitcoin als sicher gegenüber Quantenangriffen, und die Forschung an Post-Quantum-Algorithmen läuft auf Hochtouren.

Fazit

Public & Private Keys sind das Herzstück der Bitcoin-Revolution: Sie ermöglichen "trustless" Transaktionen – das heißt, du musst niemandem außer der Mathematik vertrauen. Dein Public Key (bzw. praktisch: deine Adresse) ist deine öffentliche Identität auf der Blockchain und empfängt Werte. Dein Private Key ist das Geheimnis, das diese Werte freischaltet und deinen Besitz beweist. Dieses elegante System garantiert Sicherheit & Freiheit: Niemand kann deine Bitcoins ohne deinen Private Key ausgeben – und du brauchst keine Erlaubnis, um sie zu transferieren.

Stand 2025 gehen Public/Private Keys weit über Krypto-Wallets hinaus: Sie werden auch für dezentrale Identitäten, Authentifizierungssysteme und vieles mehr verwendet. Doch das Grundprinzip bleibt: Schütze deinen Private Key wie dein Leben – wirklich, denn im Krypto-Universum hängt deine finanzielle Existenz daran. Anders als bei klassischer Banken-IT (Passwort zurücksetzen bei Hack) gibt es keinen "Reset"-Button für gestohlene Krypto-Private Keys – das Guthaben ist unwiederbringlich verloren. Das ist der Preis für die Macht, die Krypto dir gibt.

Die gute Nachricht: Bei richtiger Handhabung ist deine Krypto viel sicherer als im traditionellen Finanzsystem – unempfänglich für Diebstahl oder Zensur. Es gibt keine zentralisierte Bank, die dein Konto einfriert, und keine zentrale Datenbank, die gehackt werden kann (die Angriffsfläche verlagert sich auf den einzelnen Nutzer – persönliche Sorgfalt ist also oberstes Gebot!).