暗号資産(仮想通貨)の世界では、よく混同されがちな用語が「ビットコイン」と「ブロックチェーン」です。初心者の方は、このふたつを同じ意味で捉えてしまいがちですが、実際にはビットコインとブロックチェーンは密接に関連していますが、本質的に異なる概念です。「ビットコイン vs ブロックチェーン」は、対等な比較ではなく、特定のデジタル通貨と、それを実現する基盤技術であるブロックチェーンテクノロジーの違いを比べるものです。本記事では、両者の違いを明確にし、ブロックチェーンがどのように機能するかを解説し、ビットコイン以外の活用事例や投資の観点についても紹介します。

ブロックチェーン技術とは?

ブロックチェーンとは、根本的にはデジタル台帳の一種であり、複数のコンピュータに分散して管理されるデータベースです。ブロックチェーンの目的は、取引や情報を安全かつ耐改ざん性の高い方法で記録することにあります。ブロックチェーンネットワーク上で取引が発生すると、その取引は他の取引とまとめて「ブロック」としてグルーピングされます。各ブロックは以前のブロックにつながる(これが「ブロックチェーン」の由来)ことで、連続的かつ時系列順の記録が形成されます。ブロックチェーンの革新点の一つは、一度書き込まれた情報を改ざんするのが非常に困難な点です。なぜなら、一つのブロックを改ざんするには、その後のすべてのブロックをネットワーク全体の全コピーで書き換える必要があるからです。

非中央集権性(分散性): 従来の台帳(例:銀行の取引記録)は中央集権的な管理者によって運用されますが、ブロックチェーンは基本的に分散型であり、一つの組織や個人が支配することはありません。ネットワーク参加者(ノードとも呼ばれる)は全員が台帳のコピーを保持し、新しい記録の検証に関与します。取引は「プルーフ・オブ・ワーク(PoW)」(ビットコインで使われているマイナーによる計算作業が必要)や「プルーフ・オブ・ステーク(PoS)」(トークン保有者がバリデーターになる方式)などのコンセンサスメカニズムにより検証されます。この分散性によってブロックチェーンは極めて安全かつ検閲耐性を持ち、単一障害点や記録の改ざん・偽造権限を持つ主体が存在しません。不正な改ざんを行うには、ネットワークの計算力やステークの大部分を支配する必要があり、大規模ネットワークでは事実上不可能です。

ブロックチェーンの主な特徴:

-

分散型台帳: ネットワーク内のすべてのノードが全取引を一律に保持し、誰でも記録を監査できる高い透明性があります。

-

改ざん耐性(イミュータブル): 暗号技術によるブロックの連結で、一度記録されたデータはネットワークの合意によってのみ変更でき、単独で改ざん・削除はできません。これによりデータの信頼性が担保されます。

-

暗号技術の活用: 取引の安全性確保や新規発行管理(暗号資産の場合)に先端の暗号技術が活用されます。デジタル署名などにより、秘密鍵保有者のみが該当アドレスの資産移動を許可できます。

-

偽名性・匿名性: パブリックブロックチェーン上の取引は基本的に実名ではなくアドレスに紐づけられます。全取引履歴は公開されていますが、一定のプライバシーも確保できます。

つまり、ブロックチェーン技術は「分散性」「セキュリティ」「透明性」を重視した新しい記録管理の仕組みです。そもそもビットコインの基盤技術として発明されましたが、いまや多様な分野で応用されています。

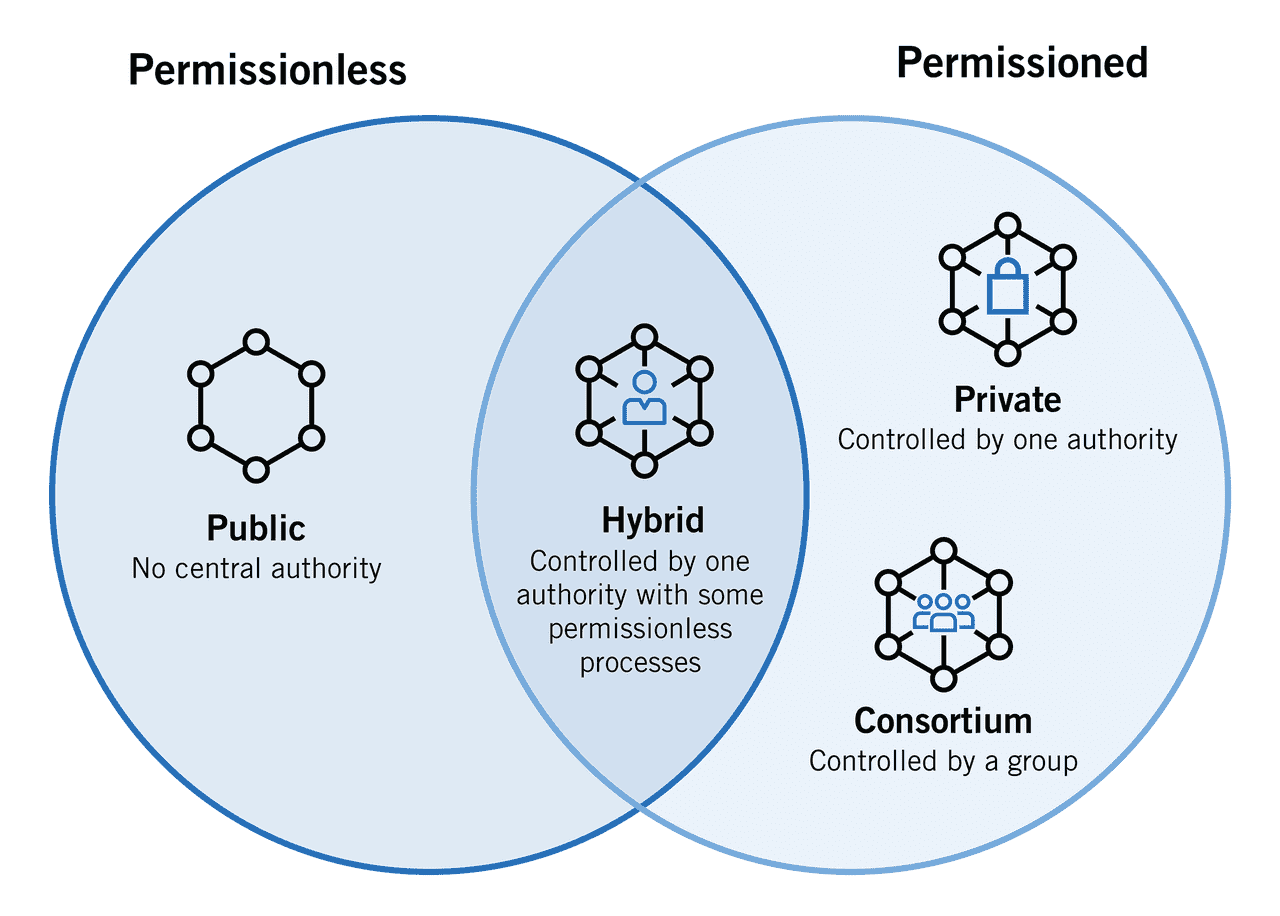

ブロックチェーンの種類

すべてのブロックチェーンが同じ仕組みなわけではありません。目的に応じて、いくつかのタイプが存在します:

-

パブリック・ブロックチェーン: 誰でもアクセス・参加できるオープンネットワーク。ビットコインやイーサリアムはパブリック型の代表例。取引はすべて公開され、ネットワークは世界中の数多くのマイナーやバリデーターによって維持されます。基本的にパーミッションレス(事前承認不要)であり、合意アルゴリズム(PoWやPoSなど)で台帳の状態が確定します。

-

プライベート・ブロックチェーン: プライベートブロックチェーンは特定の組織やグループが管理するクローズドネットワークです。特定の主体がノード運用や台帳アクセス権を決定し、社内データ管理などで利用されがちです(暗号資産が付随しない場合も多い)。分散性は制限されますが、その分、管理・プライバシー面において柔軟性を持ちます。たとえば、サプライチェーン管理を社内や信頼できる取引先のみで運用するなどの例が挙げられます。

-

コンソーシアム・ブロックチェーン: 「フェデレーテッド型」とも呼ばれ、パブリックとプライベートの中間的なモデルです。複数組織のグループ運営となり、ノードの運用・取引のバリデーション権限は限定された参加者のみとなります。例えば、複数銀行が共同運営する決済・精算ネットワークなどが該当し、任意の誰でも参加できるわけではありませんが、単一組織だけが支配しない分散性が保たれます。

-

パーミッションド・ブロックチェーン: 「パーミッションド(許可制)」という区分は、プライベートやコンソーシアム型にも適用可能です。ネットワーク内で特定の権限を得た主体のみが取引記録やバリデーションを行えるなどの制限が設けられます。多くの企業向けソリューションでは、アクセス権限を厳密に管理しつつも、ブロックチェーンプロトコルの特徴を活かしています。

これらすべての実装も取引ブロックの連結という基本構造は共通ですが、「誰にどれだけ開かれているか」「どこまで分散化されているか」が大きく異なる点にご注意ください。ブロックチェーン技術は暗号資産専用のものではなく、さまざまな分野で応用可能です。各企業や政府が、自らのニーズに応じて完全公開型・管理型のいずれの方式でもブロックチェーンを導入できます。

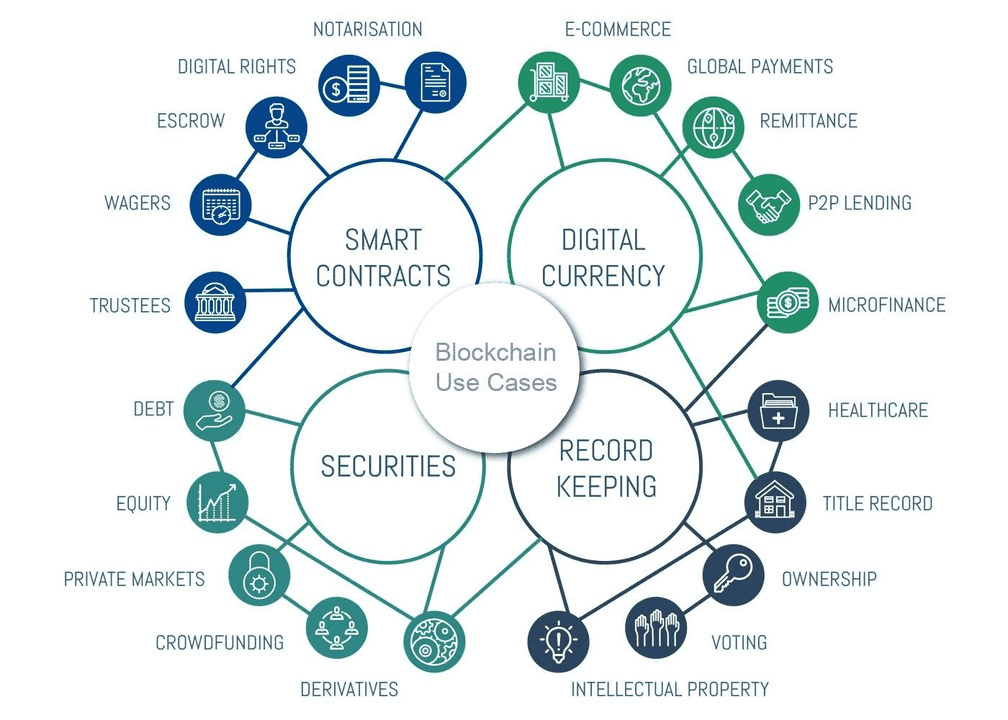

ビットコイン以外のブロックチェーン活用例

ブロックチェーンはビットコインの登場で世界的に知られるようになりましたが、現在はデジタル通貨以外にも幅広く活用されています。主な事例をいくつかご紹介します:

-

金融サービス: ブロックチェーンは中継業者を介さずに迅速かつ低コストで国際送金・送金が可能となり、金融業界に大きな変革をもたらしています。また、DeFi(分散型金融)の成長にも貢献しており、貸し付け、借り入れ、取引などがパブリックチェーン上のスマートコントラクトを通じて実行されています。銀行や証券取引所でも、清算・決済の迅速化に向けて実証実験が進んでいます。

-

サプライチェーン管理: ブロックチェーンにより、商品の流通経路や履歴を台帳に一元的・透明に記録できるため、トレーサビリティ向上・効率化が実現します。贋作防止目的の高級品流通管理、農産物の生産地まで追跡する食品安全管理など、多様な業界で活躍しています。

-

医療記録: ブロックチェーンで医療情報や同意履歴を安全に管理することで、改ざんや紛失リスクが軽減され、複数医療機関間で一貫性のある記録共有が可能になります(患者の許可に基づく)。プライバシー確保とセキュリティの大幅な向上が期待されています。

-

デジタルID・セキュリティ: ブロックチェーンを用いたデジタルID管理では、自分の身分証明や資格情報をウォレットで安全に一元管理でき、必要な証明情報だけを選択的に第三者へ提示することが可能です。また、単一障害点を排除し、不正アクセス検知などサイバーセキュリティ強化にも活用されています。

-

スマートコントラクト・NFT: デジタル通貨以外にも、イーサリアムのようなブロックチェーン上では、「スマートコントラクト」(条件付自動実行型契約)が活用され、保険金支払やDAO(自律分散型組織)の運営等が自動化されています。また、NFT(非代替性トークン)は、アート作品・音楽・メタバース土地など唯一性を担保したデジタル資産として活用されます。

-

ガバナンス・投票: ブロックチェーンを活用した投票システムは、高い透明性と改ざん耐性により、公選挙のみならず株主投票やコミュニティガバナンストークン投票にも応用されています。投票内容確認はできても個人情報は秘匿でき、記録改ざんが極めて困難になります。

以上は一部の事例に過ぎません。複数当事者間でデータ信頼を担保しつつ効率的に記録・取引したい分野で、ブロックチェーンは大きな期待を集めています。2020年時点で世界のブロックチェーン市場規模は約45億ドル、2024年には2兆円規模に達するとも予測されており、金融・保険を中心に農業・エンタメまで幅広い業界が応用を進めています。つまり、ブロックチェーンはビットコインの領域を超えて、「透明性」「セキュリティ」「効率性」に惹かれ採用が拡大しています。

ビットコインとは?

ブロックチェーンの仕組みを解説したところで、「ビットコイン」について改めて説明します。ビットコインはデジタル通貨(暗号資産)であり、ブロックチェーンネットワーク上にて運用されています。ビットコインは、ブロックチェーン技術として初めて実用化された成功例です。2008年に提案され、2009年に稼働を開始したビットコインは、以下の特徴を持った電子マネーとして設計されました。

-

非中央集権性: ビットコインには政府・企業・中央銀行といった発行元が存在せず、ノードと呼ばれる世界中の多種多様なコンピュータによって運用されています。これは法定通貨の中央発行構造と根本的に異なる点です。

-

P2P(ピアツーピア): ビットコインは金融機関や決済事業者を介さず、個人間で直接送金が可能です。これはブロックチェーンが全取引履歴を記録・検証しているために実現しています。

-

セキュリティと発行上限: ビットコインの取引は暗号技術とプルーフ・オブ・ワーク(マイニング)により保護されています。新規ビットコインはマイナーへの報酬として生み出されますが、その発行速度は予め定められ、一定期間ごとに「半減期」を迎えます。最終的に2100万BTCが上限であり、法定通貨のような無制限な発行は不可能です。

-

偽名性: 取引時はアドレス(無作為な文字列)を用いるため個人名義との直接的な紐づけはありませんが、取引履歴自体は全て公開されています。したがって「完全な匿名」ではなく、「偽名性」となります。

ビットコインのブロックチェーンは、すべての取引履歴が2009年のスタート以来記録されているパブリック台帳の典型例です。ビットコインは取引所で購入したり、対価として受け取ったり、マイニングで得ることが可能です。通貨としての活用例のほか「デジタル・ゴールド」としての価値保存手段としても注目されています。現在では、実物商品やサービスがビットコインで購入できるほか、「資産運用」や価格上昇期待を持つ投資対象としての側面も強くなっています。

大事な点として、ビットコインはブロックチェーン技術を活用していますが、他のブロックチェーンが必ずしもビットコインを含むとは限りません。ブロックチェーンはインフラ(基盤技術)であり、ビットコインはその最も影響力のある応用例のひとつです。ビットコインの登場以来、数千もの暗号資産(「アルトコイン」)やブロックチェーンプロジェクトが生まれましたが、ビットコインは現在も時価総額トップに位置し、暗号資産業界の象徴的な存在となっています。

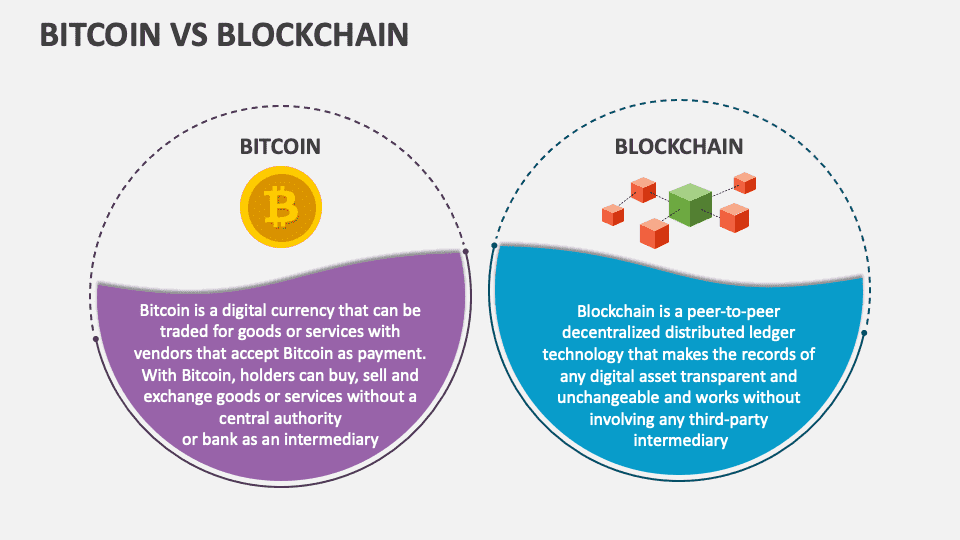

ビットコインとブロックチェーンの違い

ここまでの総括として、ビットコインとブロックチェーンの本質的な違いを整理します:

-

性質: ビットコインは「デジタル通貨」、ブロックチェーンは「技術」です。ビットコイン(通貨)はビットコイン・ブロックチェーン(テクノロジー)上で動作します。ブロックチェーンは暗号資産以外にも多数の用途で活用されます。

-

目的: ビットコインの目的はP2P金融取引(つまり代替のお金)の実現です。ブロックチェーンは記録管理手法として取引履歴管理やデータ保存、スマートコントラクト実行など幅広く応用可能です。プラットフォーム(基盤)がブロックチェーンで、ビットコインはその応用例のひとつだと考えて下さい。

-

射程: Bitcoin(ネットワークは大文字表記、通貨単位は小文字表記)は一種類しかないが、ブロックチェーンは多様なネットワークが存在します。ビットコインは独自のブロックチェーンプロトコルで運用されていますが、イーサリアムやソラナのような公開型ネットワークから企業独自の台帳まで幅広く、ブロックチェーンの射程ははるかに広いです。

-

管理体制・構造: ビットコインは誰でも参加できる完全分散ネットワークで、ルール(コンセンサスルール)はコミュニティ合意でのみ徐々に変更されます。一方、企業独自のブロックチェーン(例えば社内台帳)は、中央集権的に運用・ルール改訂が可能です。つまり「ブロックチェーン」という言葉で指す意味は、文脈次第で分散度合いも管理体制も大きく異なります。

-

実態資産か技術基盤か: ビットコインへの投資は、市場価値を持ち売買・送受信できるデジタル資産の取得です。一方、「ブロックチェーンへの投資」は、関連技術開発企業の株式やブロックチェーンプロジェクトのトークン購入などを指す場合が多いです。ビットコインには直接所有・利用が可能ですが、ブロックチェーン自体は「所有」できるものではなく、活用基盤として存在します。

このような違いを理解すると、「ビットコインとブロックチェーン」の比較が対等でない理由が分かるはずです。ビットコインはブロックチェーン技術あってこそ成り立ちますが、ブロックチェーンの応用範囲はビットコインだけに留まりません。

ビットコインとブロックチェーンの違い(出典)

ブロックチェーン技術への投資を検討すべきか?

ブロックチェーン技術が注目される中、「ブロックチェーン自体に投資する方法は?」という疑問を持つ方もいるでしょう。「ブロックチェーン」そのものの株を買うことはできませんが、その成長を間接的に投資で享受する手段は複数あります。

-

暗号資産・トークンへの投資: イーサリアム(ETH)やソラナ(SOL)などの暗号資産を購入することは、そのネットワーク普及を間接的に応援することにつながります。採用・活用拡大によるトークン価値の上昇も期待できます。

-

ブロックチェーン関連企業の株式: ブロックチェーン開発に積極的な大企業やスタートアップの株への投資も一手です。上場・未上場問わず、各種ソリューション提供企業の成長に注目しましょう。

-

ブロックチェーンETF/投資信託: ETF(上場投資信託)や投資信託を通じて、ブロックチェーン関連企業・プロジェクトに分散投資する方法もあります。

-

企業・政府による導入拡大: 企業や政府のブロックチェーン導入、中銀デジタル通貨の実証実験など、技術本格化の動きも追い風です。関連インフラやサービスプロバイダーの成長に着目してください。

ブロックチェーン投資とは、その応用・活用主体に賭けるということです。多くの企業が参入していますが、「実際にどれほど価値貢献しているか」見極めることも欠かせません。何でもかんでも「ブロックチェーン」と冠しているだけのプロジェクトには注意が必要です。

ビットコインへの投資を検討すべきか?

ビットコインは投資対象として注目されていますが、投資するかどうかは各自の資産方針・リスク許容度次第です。主なポイントをまとめます:

-

ビットコインの実績: ビットコインは過去10年以上で急成長を遂げ、ほぼゼロから2021年には約69,000ドルまで上昇しました。一方、大きなボラティリティ(例:2022年には70%超の下落)も経験しています。

-

「デジタルゴールド」論: ビットコインは「デジタルゴールド」として、インフレヘッジや価値保存手段として好まれる傾向があります。発行上限・非中央集権性が、各国規制への懸念を持つ投資家や機関投資家から評価されています。

-

普及と実利用: ビットコインは国際送金やオンライン決済など現実のユースケースも増加。ビットコインATMやモバイルウォレットなど関連インフラも整備され、単なるブームを超えた実態を持ちつつあります。

-

価格変動・リスク: ビットコイン価格は高いボラティリティにさらされ、市場心理や規制動向の影響を非常に受けやすいです。投資資金は「余剰資金の範囲」「損失リスクも想定」で行い、アルトコイン等他の技術による競争のリスクにも注意が必要です。

-

長期的展望: ビットコインの今後の価値は普及拡大および金融領域での役割次第とも言えます。この15年間で幾度も危機を乗り越えた事実はありますが、その先行きは決して予断を許しません。あくまで「ハイリスク・ハイリターン資産」と認識し、保管方法と戦略を十分学習したうえで臨むべきです。

要約すると、ビットコイン投資は高い期待リターンと大きな価格変動リスクを同時に伴う存在です。ビットコイン投資に興味がある場合、「長期視点」と「資産配分の一部」という意識、そしてブロックチェーンやセキュリティの十分な自己学習が不可欠です。

Register to get $180 Welcome Bonus!

Register to get $180 Welcome Bonus!