In der Welt der Kryptowährungen werden zwei Begriffe häufig miteinander verwechselt: Bitcoin und Blockchain. Gerade Einsteiger hören diese Begriffe oft im selben Zusammenhang und fragen sich, ob sie das Gleiche meinen. Tatsächlich sind Bitcoin und Blockchain eng miteinander verbunden, aber grundsätzlich unterschiedliche Konzepte. Der Vergleich „Bitcoin vs. Blockchain“ ist also kein Entweder-oder zwischen Gleichwertigen, sondern vielmehr der Unterschied zwischen einer bestimmten digitalen Währung und der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie, die sie überhaupt ermöglicht. In diesem Artikel erläutern wir die Unterschiede, erklären die Funktionsweise der Blockchain, zeigen Anwendungsfälle jenseits von Bitcoin auf und betrachten die Investmentperspektive beider Ansätze.

Was ist Blockchain-Technologie?

Im Kern ist eine Blockchain eine Art digitales Kassenbuch – im Grunde genommen eine Datenbank, die über viele Computer verteilt ist. Das Ziel einer Blockchain ist es, Transaktionen oder Informationen sicher und manipulationssicher zu speichern. Wenn eine Transaktion in einem Blockchain-Netzwerk stattfindet, wird sie zusammen mit anderen Transaktionen zu einem sogenannten Block gebündelt. Jeder Block wird an eine Kette vorheriger Blöcke angehängt (daher der Begriff „Block-Chain“), wodurch ein fortlaufender, chronologischer Datensatz entsteht. Eine der wichtigsten Innovationen der Blockchain ist die Unveränderlichkeit: Ist ein Block erst einmal gespeichert, lässt er sich praktisch nicht mehr nachträglich verändern, da eine Manipulation alle nachfolgenden Blöcke auf sämtlichen Kopien der Blockchain im Netzwerk erfordern würde.

Dezentralisierung: Traditionelle Kassenbücher (zum Beispiel das Transaktionsbuch einer Bank) werden durch eine zentrale Instanz geführt. Blockchains hingegen sind in der Regel dezentral aufgebaut, was bedeutet, dass keine einzelne Entität die Kontrolle hat. Jeder Teilnehmer eines Blockchain-Netzwerks (oft als Node bezeichnet) hält eine eigene Kopie des vollständigen Ledgers und ist an der Validierung neuer Einträge beteiligt. Die Prüfung von Transaktionen erfolgt über einen Konsensmechanismus – gängige Varianten sind Proof of Work (wie bei Bitcoin, Rechenarbeit durch Miner) und Proof of Stake (bei neueren Blockchains, Authentifizierung durch Validierer, die Token „staken“). Diese Dezentralisierung macht Blockchains sehr sicher und zensurresistent: Es gibt keinen zentralen Fehlerpunkt und keine übergeordnete Instanz, die Daten manipulieren könnte. Ein Angriff benötigt die Kontrolle über die Mehrheit der Rechenleistung oder der gestakten Token im Netzwerk – was bei großen Blockchains nahezu unmöglich wäre.

Zentrale Eigenschaften von Blockchains:

-

Verteiltes Kassenbuch (Distributed Ledger): Jeder Node im Netzwerk besitzt eine Kopie aller Transaktionen. Durch diese Transparenz kann jedermann die Daten im System nachvollziehen und prüfen.

-

Unveränderlichkeit (Immutability): Durch die kryptografische Verkettung der Blöcke können einmal gespeicherte und bestätigte Daten nicht mehr einseitig verändert oder gelöscht werden. Das schafft ein sehr hohes Vertrauen in die Datenintegrität.

-

Einsatz von Kryptografie: Blockchains nutzen kryptografische Algorithmen, um Transaktionen zu sichern und – etwa im Fall von Kryptowährungen – die Schöpfung neuer Einheiten zu steuern. Digitale Signaturen gewährleisten z.B., dass nur der Inhaber des privaten Schlüssels die mit einer Adresse verbundenen Assets bewegen kann.

-

Pseudonymität oder Anonymität: Öffentliche Blockchain-Transaktionen sind in der Regel mit kryptografischen Adressen statt mit Klarnamen verknüpft, was eine gewisse Privatsphäre bietet (auch wenn alle Transaktionen auf der Blockchain einsehbar sind).

Zusammengefasst ist die Blockchain-Technologie ein neuartiger Ansatz zur Informationsspeicherung, der Dezentralität, Sicherheit und Transparenz in den Vordergrund stellt. Sie wurde ursprünglich als Rückgrat von Bitcoin entwickelt, wird mittlerweile aber weit über diesen Anwendungsfall hinaus genutzt.

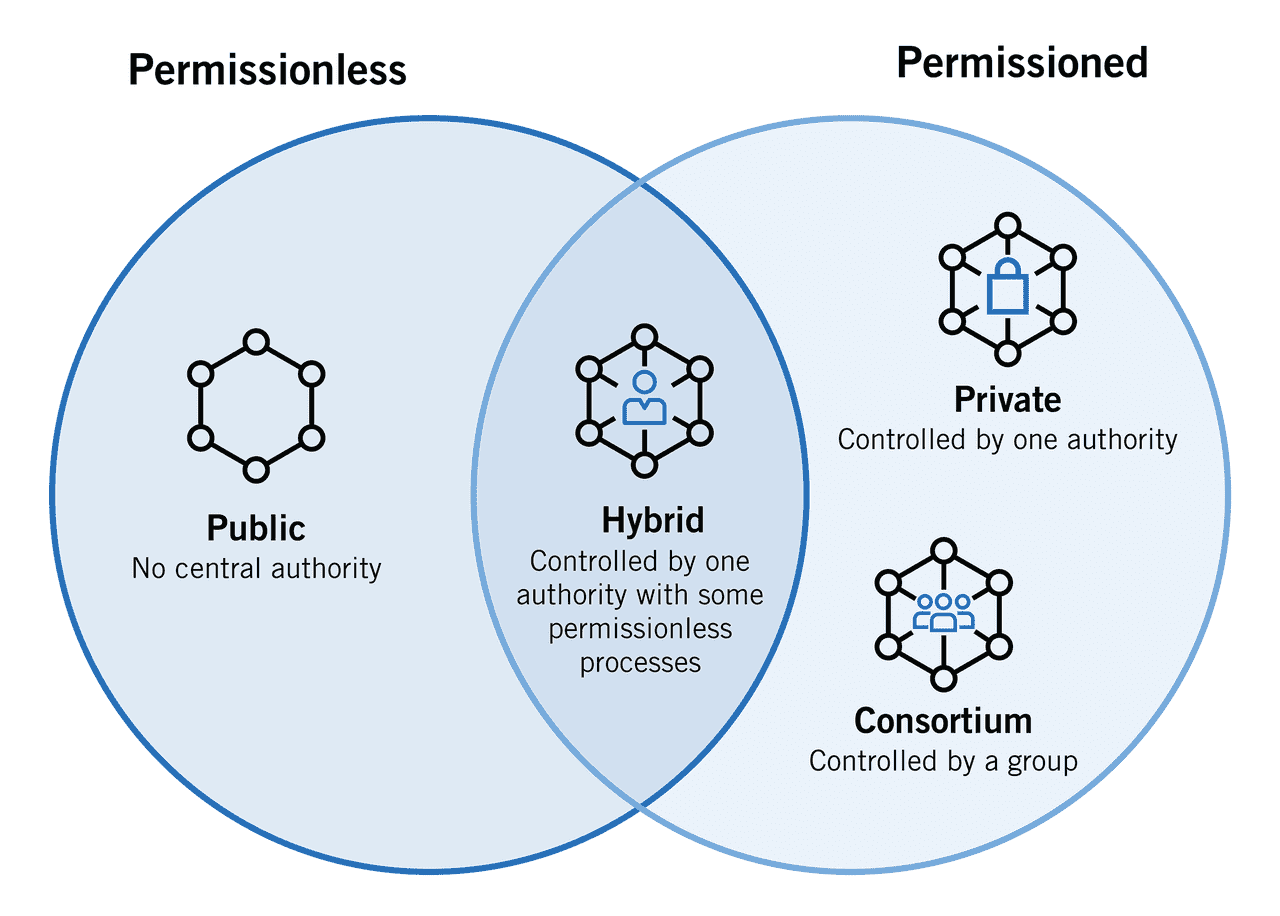

Verschiedene Arten von Blockchains

Nicht jede Blockchain ist gleich: Es gibt verschiedene Blockchain-Typen, die für unterschiedliche Einsatzzwecke entwickelt wurden:

-

Öffentliche Blockchains (Public Blockchains): Jeder kann an diesem offenen Netzwerk teilnehmen. Bitcoin läuft beispielsweise auf einer öffentlichen Blockchain, ebenso wie Ethereum und andere Kryptowährungen. Alle Transaktionen sind einsehbar, und die Netzwerksicherheit wird durch eine große, dezentrale Community aus Minern bzw. Validatoren gewährleistet. Öffentliche Blockchains sind permissionless – niemand braucht eine spezielle Erlaubnis, um teilzunehmen. Die Einigkeit über den Ledger wird über Konsensmechanismen wie Proof of Work oder Proof of Stake hergestellt.

-

Private Blockchains: Eine private Blockchain ist ein geschlossenes Netzwerk, meist verwaltet von einer Organisation oder einem Konsortium. Der zentrale Betreiber entscheidet, wer Zugriff hat und als Node agieren darf. Solche Chains werden oft firmenintern für das Tracking von Daten genutzt und beinhalten in der Regel keine öffentlich handelbare Kryptowährung. Die zentrale Kontrolle verringert die Dezentralisierung, bietet aber mehr Kontrolle und Privatsphäre – beispielsweise für Lieferkettenlösungen zwischen vertrauten Partnern.

-

Konsortium-Blockchains (Consortium/Federated Blockchains): Sie stellen eine Mischform dar und werden von mehreren Organisationen gemeinsam betrieben. Nur ausgewählte Teilnehmer nehmen als Validatoren oder Nodes am Netzwerk teil – typisch etwa für Banken-Konsortien, die eine gemeinsame Blockchain für Abrechnungen betreiben. Konsortium-Blockchains versuchen Dezentralisierung ohne vollständige Offenheit zu bieten.

-

Permissioned Blockchains: Der Begriff „permissioned“ bezeichnet Systeme, bei denen die Teilnahme (teilweise) genehmigungspflichtig ist – das gilt sowohl für private als auch für Konsortium-Blockchains. Beispielsweise kann jeder das Ledger lesen, aber nur ausgewählte Partner dürfen Transaktionen erstellen oder Blöcke validieren. Viele Enterprise-Lösungen nutzen diese Art von Blockchain, um Zugriffsrechte gezielt zu steuern.

All diese Formen nutzen das grundlegende Blockchain-Prinzip verketteter Blöcke, unterscheiden sich aber in Transparenz und Grad der Dezentralisierung. Blockchain-Technologie ist längst nicht auf Kryptowährungen beschränkt – ihr Einsatz ist vielseitig. Unternehmen und Behörden können Blockchains nach ihren Bedürfnissen gestalten, von vollständig öffentlich bis stark restriktiv.

Blockchain-Anwendungen außerhalb von Bitcoin

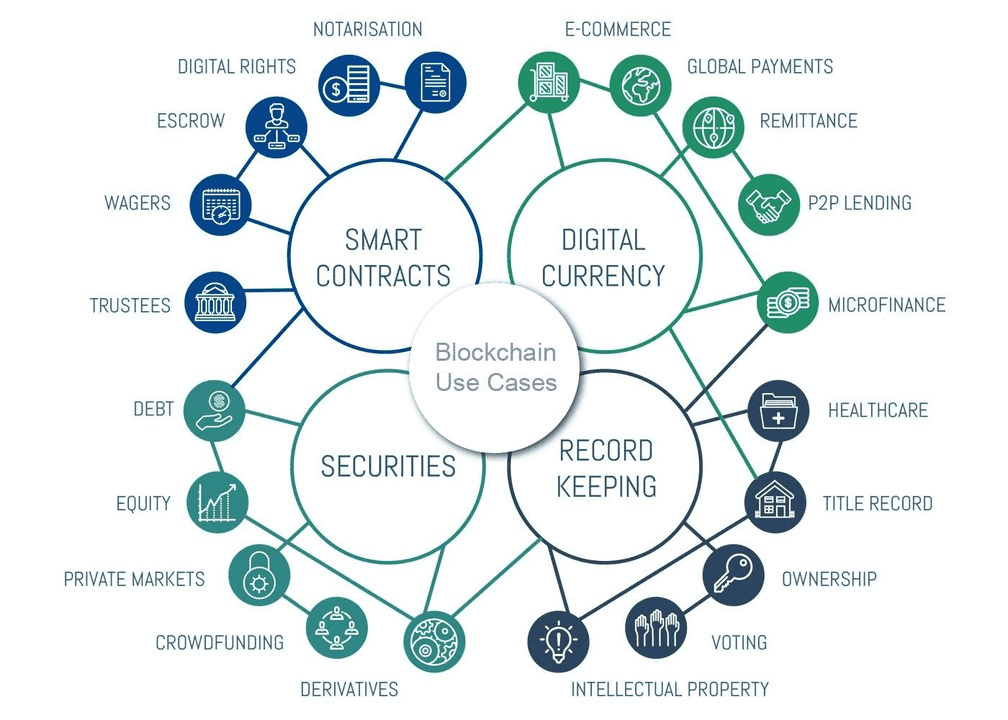

Bekannt wurde die Blockchain durch Bitcoin, doch ihre Anwendungsfelder reichen heute weit über digitale Währungen hinaus. Hier einige prominente Blockchain-Use-Cases in verschiedenen Branchen:

-

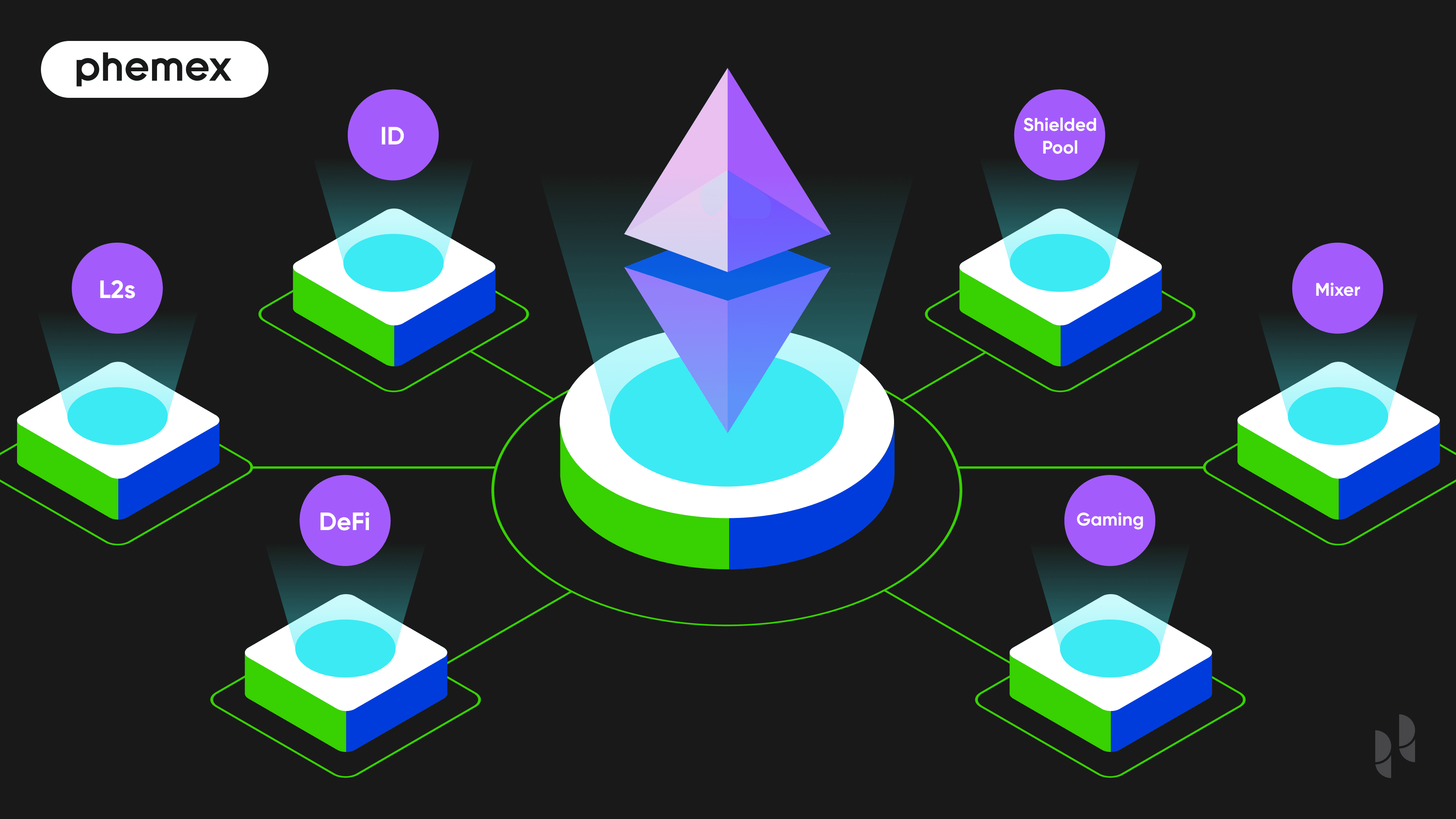

Finanzdienstleistungen: Blockchain revolutioniert den Finanzsektor durch schnellere, günstigere Zahlungen und Auslandsüberweisungen ohne Intermediäre. Sie bildet das Fundament von Dezentralen Finanzlösungen (DeFi) – Anwendungen wie Lending, Borrowing und Trading finden dort auf öffentlichen Blockchains wie Ethereum über Smart Contracts statt. Auch Banken und Börsen arbeiten an ihrer Integration, um Abwicklungen schneller und transparenter zu machen.

-

Lieferkettenmanagement: Die Nachverfolgbarkeit und Effizienz in der Supply Chain verbessert sich durch den digitalen Nachweis von Herkunft sowie Transportwegen von Waren. Blockchain-basierte Systeme belegen z.B. die Echtheit von Luxusgütern, beugen Lebensmittelbetrug vor oder gleichen für alle Beteiligten die Supply-Chain-Daten in Echtzeit ab.

-

Gesundheitsdaten-Management: Blockchain eignet sich zur sicheren Aufbewahrung von Patientendaten und Einwilligungen. Gerade hier verhindert die Unveränderlichkeit Manipulation und garantiert, dass unterschiedliche Akteure (bei Zustimmung des Patienten) durchgängige und konsistente Informationen sehen.

-

Digitale Identität und Sicherheit: Individuen behalten die Kontrolle über verifizierte Identitätsnachweise in sicheren Wallets; beim Nachweis von Qualifikationen/Identität kann selektive Offenlegung erfolgen. Blockchain-basierte Identitätssysteme erhöhen zudem die Cyber-Sicherheit durch manipulationssichere Protokollierung und Wegfall zentraler Angriffspunkte.

-

Smart Contracts & NFTs: Über Blockchains wie Ethereum werden automatisierte Verträge („Smart Contracts“) möglich, die sich für unzählige Zwecke eignen – von Versicherungen bis hin zur Schaffung von dezentralen Organisationen. Auch NFTs (Non-Fungible Tokens) – einzigartige, digitale Vermögenswerte – basieren auf Blockchain-Technologie und sind untrennbar mit dem Besitz von digitalen Kunstwerken, Musik o.ä. verbunden.

-

Governance & Abstimmungen: Mit Blockchain lassen sich transparente, sichere Wahlsysteme realisieren – sowohl für politische Wahlen als auch für Governance-Votes in DAOs oder bei Unternehmen. Wähler können im Idealfall den Eingang ihrer Stimme prüfen, Identitäten bleiben geschützt und eine Manipulation des Ergebnisses ist praktisch ausgeschlossen.

Diese Aufzählung ist nur ein Auszug der zahlreichen Einsatzmöglichkeiten der Blockchain. Im Kern bietet die Technologie eine neue Vertrauensbasis für die Zusammenarbeit und Transaktionen dort, wo viele Parteien gemeinsam Daten nutzen – aber einander nicht voll vertrauen. Bis Mitte der 2020er Jahre sind die weltweiten Investitionen in Blockchain-Lösungen regelrecht explodiert: Von rund 4,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf fast 20 Milliarden US-Dollar jährlich im Jahr 2024 (Prognose). Der Finanzsektor macht den größten Anteil aus, aber auch Bereiche wie Landwirtschaft oder Unterhaltung setzen auf das Potenzial von Blockchain. Klar ist: Die Technologie wird längst weit über Bitcoin hinaus eingesetzt – dank ihrer Transparenz, Sicherheit und Effizienz.

Was ist Bitcoin?

Nachdem wir die Blockchain erklärt haben, folgt nun die Definition von Bitcoin selbst. Bitcoin ist eine digitale Währung – häufig auch Kryptowährung genannt – die auf einem Blockchain-Netzwerk läuft. Tatsächlich ist Bitcoin die erste erfolgreiche Anwendung der Blockchain-Technologie. Vorgeschlagen 2008 und gestartet 2009, wurde Bitcoin geschaffen als eine neue Form elektronischen Bargelds, die:

-

Dezentralisiert: Kein Staat, Unternehmen oder Zentralbank kontrolliert Bitcoin. Das Netzwerk besteht aus vielen dezentralen Nodes rund um den Globus. Das unterscheidet Bitcoin fundamental von klassischen Währungen, die von Zentralbanken kontrolliert werden.

-

Peer-to-Peer: Mit Bitcoin lassen sich Zahlungen direkt zwischen zwei Personen im Internet abwickeln – ganz ohne Vermittler wie Banken oder Zahlungsdienste. Die Blockchain bietet dabei das Register und das Netzwerk bestätigt jede Transaktion.

-

Sicher und begrenzt im Umlauf: Transaktionen werden durch Kryptografie und Proof-of-Work-Mining geschützt. Neue Bitcoins werden als Belohnung für Miner erzeugt, aber die Ausgaberate ist festgelegt und sinkt mit den regelmäßigen Halvings. Es wird niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin geben – ein klarer Unterschied zu Fiatgeld, das beliebig „gedruckt“ werden kann.

-

Pseudonymität: Nutzer agieren über Adressen (Zahlen- und Buchstabenfolgen) statt mit Klarnamen. Das schafft Privatsphäre, wobei allerdings sämtliche Transaktionen auf der öffentlichen Blockchain einsehbar sind – Bitcoin ist somit nicht völlig anonym, sondern pseudonym.

Die Bitcoin-Blockchain ist das Urgestein der Blockchain-Netzwerke. Jede Bitcoin-Transaktion seit Januar 2009 ist dort öffentlich einsehbar. Bitcoin kann man durch den Kauf an Börsen, als Zahlungsmittel oder durch Mining erwerben. Die Rolle von Bitcoin wird häufig sowohl als Währung als auch – zunehmend – als Wertaufbewahrungsmittel gesehen („digitales Gold“). Man kann mit Bitcoin mittlerweile Waren und Dienstleistungen bezahlen, aber oft wird es auch aus Investitionsgründen gehalten, in der Hoffnung auf Wertsteigerung.

Wichtig zu verstehen: Bitcoin nutzt Blockchain-Technologie – aber nicht jede Blockchain benötigt einen eigenen Bitcoin. Die Blockchain ist die Infrastruktur, Bitcoin ist nur eine (sehr einflussreiche) Anwendung davon. Im Laufe der Jahre wurden tausende andere Kryptowährungen („Altcoins“) und Blockchain-Projekte ins Leben gerufen. Doch Bitcoin bleibt nach Marktkapitalisierung das größte Krypto-Asset und ist Synonym der gesamten Bewegung.

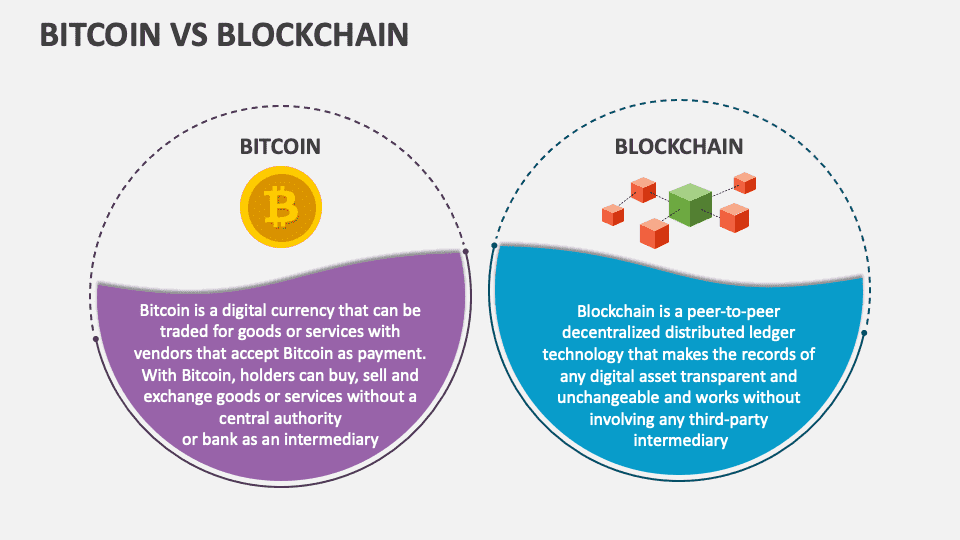

Bitcoin vs. Blockchain: Die wichtigsten Unterschiede

Zusammengefasst hier die fundamentalen Unterschiede zwischen Bitcoin und Blockchain:

-

Wesen: Bitcoin ist eine digitale Währung, Blockchain hingegen eine Technologie. Bitcoin (die Währung) läuft auf der Bitcoin-Blockchain (Technologie). Blockchain kann für Kryptowährungen eingesetzt werden, ist aber in viele andere Bereiche übertragbar.

-

Zweck: Bitcoin dient dem Ermöglichen von Peer-to-Peer-Finanztransaktionen – ein alternatives Zahlungsmittel. Blockchain ist ein universelles Protokoll zur Verzeichnung und Verwaltung von Daten (Transaktionen, Speicherung, Smart Contracts u.a.). Man kann die Blockchain als Plattform verstehen und Bitcoin als eine spezifische Anwendung darauf.

-

Umfang: Es gibt nur einen Bitcoin (mit großem „B“ für das Netzwerk/Protokoll und kleinem „b“ für die Währungseinheiten), aber unzählige verschiedene Blockchains. Bitcoin nutzt ein bestimmtes Protokoll, Blockchain-Technologie umfasst aber viele unterschiedliche Netzwerke – öffentlicher Natur wie Ethereum oder Solana ebenso wie private Firmen-Blockchains. Der Scope von Bitcoin ist eng (digitales Geld und Ökosystem), der der Blockchain sehr weitreichend (jede Form von dezentralem Datenaustausch).

-

Kontrolle & Struktur: Das Bitcoin-Netzwerk ist für alle offen, dezentral und entwickelt sich nur langsam und gemeinschaftlich weiter (Konsensregeln). Eine unternehmensinterne Blockchain dagegen kann zentral gesteuert und beliebig angepasst werden. Wer von „Blockchain“ spricht, meint also je nach Kontext extrem unterschiedliche Systeme – von vollständig dezentral bis zentralisiert.

-

Handelbarer Vermögenswert vs. Technologie-Layer: Wer in Bitcoin investiert, kauft einen digitalen Vermögenswert mit Marktwert und Handelsvolumen. In „Blockchain“ investieren bedeutet meist, Aktien von Unternehmen zu kaufen, die Lösungen entwickeln, oder Tokens von Projekten, die Blockchain nutzen. Bitcoin kann man direkt besitzen und nutzen, eine Blockchain als solche aber nicht „besitzen“, sondern nur verwenden oder darauf aufbauen.

Diese Unterscheidung zeigt, warum „Bitcoin vs. Blockchain“ kein Vergleich von Äpfeln mit Äpfeln ist. Bitcoin braucht die Blockchain-Technologie, doch deren Nutzen reicht weit über Bitcoin hinaus.

Bitcoin vs. Blockchain (Quelle)

Sollte man in Blockchain-Technologie investieren?

Da Blockchain ein heißes Thema ist, stellen sich viele die Frage, wie man in die Technologie selbst investieren kann. „Anteile an Blockchain“ kann man zwar nicht direkt kaufen, aber vom Wachstum profitieren – auf mehreren Wegen:

-

Kryptowährungen und Tokens: Wer in Kryptowährungen wie Ether oder Solana investiert, setzt indirekt auf den Erfolg der zugrundeliegenden Blockchain-Netzwerke. Steigende Nutzung kann den Wert der jeweiligen Token erhöhen.

-

Blockchain-Unternehmen: Investitionen in Aktien von Unternehmen, die maßgeblich an Blockchain-Entwicklung beteiligt sind – von großen Tech-Konzernen bis zu innovativen Startups.

-

Blockchain-ETFs und Fonds: Exchange Traded Funds (ETFs) und Investmentfonds, die in blockchainnahe Unternehmen investieren, bieten diversifizierten Zugang zu diesem Sektor.

-

Adoption in Unternehmen und Regierungen: Die zunehmende Integration von Blockchain durch Unternehmen und staatliche Stellen (wie z.B. Projekte zu digitalen Zentralbankwährungen) zeigt das Potenzial der Technologie. Davon profitieren sowohl Infrastrukturanbieter als auch Beratungsfirmen.

In Blockchain investieren heißt, auf deren Anwendungen und die Akteure hinter der Technologie zu setzen. Da viele Unternehmen Blockchain-Lösungen erforschen, ist eine sorgfältige Prüfung ratsam – nicht jede Blockchain-Initiative hat automatisch wirtschaftlichen Mehrwert.

Sollte man in Bitcoin investieren?

Bitcoin bietet als Anlageobjekt vielfältige Möglichkeiten – ob ein Investment sinnvoll ist, hängt aber von den individuellen Zielen und der Risikobereitschaft ab. Hier die wichtigsten Punkte:

-

Track Record: Bitcoin war eines der erfolgreichsten Assets des letzten Jahrzehnts – vom Wert nahe Null auf circa 69.000 US-Dollar Ende 2021. Das Asset ist allerdings sehr volatil und verzeichnete 2022 z.B. einen Einbruch von über 70 %.

-

Digital-Gold-Narrativ: Viele sehen Bitcoin als „digitales Gold“, als Wertspeicher und Inflationsschutz. Die maximal limitierte Menge (21 Millionen) und die Dezentralität sind besonders für investitionsfreudige Bitcoin-Befürworter attraktiv – institutionelle Investoren steigen zunehmend ein.

-

Adaption & Nutzen: Bitcoin findet echte Anwendungen: z.B. internationale Überweisungen oder Online-Einkäufe. Durch wachsende Infrastruktur – etwa Wallets oder Bitcoin ATMs – entwickelt sich das Ökosystem dynamisch weiter.

-

Volatilität & Risiken: Bitcoin ist hochvolatil und wird stark von Stimmungen und regulatorischen Nachrichten beeinflusst. Investieren Sie deshalb nur Geld, das Sie notfalls komplett verlieren können – und beachten Sie, dass Konkurrenz durch andere Kryptowährungen oder neue Technologien besteht.

-

Langfristiger Ausblick: Der Wert von Bitcoin hängt maßgeblich von der weiteren Adoption und seinem Platz im Finanzsystem ab. Die Technologie bewährte sich über 15 Jahre, die Zukunft bleibt dennoch ungewiss. Wer in Bitcoin investiert, sollte sich klar machen, dass es sich um eine hochspekulative Anlage handelt und sich über sichere Verwahrung und Investment-Strategien gründlich informieren.

Zusammengefasst: Wer in Bitcoin investiert, kann hohe Renditen erzielen, muss aber auch Nerven für starke Kursschwankungen aufbringen. Eine gründliche Einarbeitung und ein langfristiger Anlagehorizont sind empfehlenswert. Setzen Sie Bitcoin besser als potenziellen Hochwachstums-Anteil in Ihrem Portfolio gezielt ein – nach eingehender Information.

Register to get $180 Welcome Bonus!

Register to get $180 Welcome Bonus!