急速に進化するWeb3の世界では、分散型アプリケーションやブロックチェーン、AIを支えるインフラストラクチャもまた非常に複雑です。開発者やプロトコル運用者にとって、この“コンピュート”基盤の管理は、大きな技術的ハードルとなっています。こうした課題に真正面から取り組んでいるのがNodeOpsです。NodeOpsは、次世代の分散型開発を支える基盤レイヤーを目指しています。

NodeOpsは、DePIN(分散型物理インフラネットワーク)コーディネーションプロトコルとして、クラウドインフラの運用を簡素化・最適化するために設計されています。ネイティブトークン「NODE」を中心としたエコノミーを構築し、ノードオペレーターや開発者、プロトコル全体向けに多彩なツールを提供しています。本記事では、NodeOpsの技術や目的、Web3エコシステムにおける役割について、中立的かつ教育的に分かりやすく解説します。

NodeOps(NODE)クイックファクト

-

ティッカーシンボル: NODE

-

チェーン: Ethereum

-

コントラクトアドレス: 0x2f714d7b9a035d4ce24af8d9b6091c07e37f43fb

-

ローンチ時流通供給量: 約133.4百万枚

-

創世期総発行量: 約678.8百万枚(注:ダイナミックスプライ、ハードキャップなし)

-

主なユースケース: 検証可能な汎用コンピュート向けDePINコーディネーションプロトコル

-

現在の時価総額: /

-

Phemex取扱状況: 未上場(執筆時点)

NodeOpsとは?分かりやすく解説

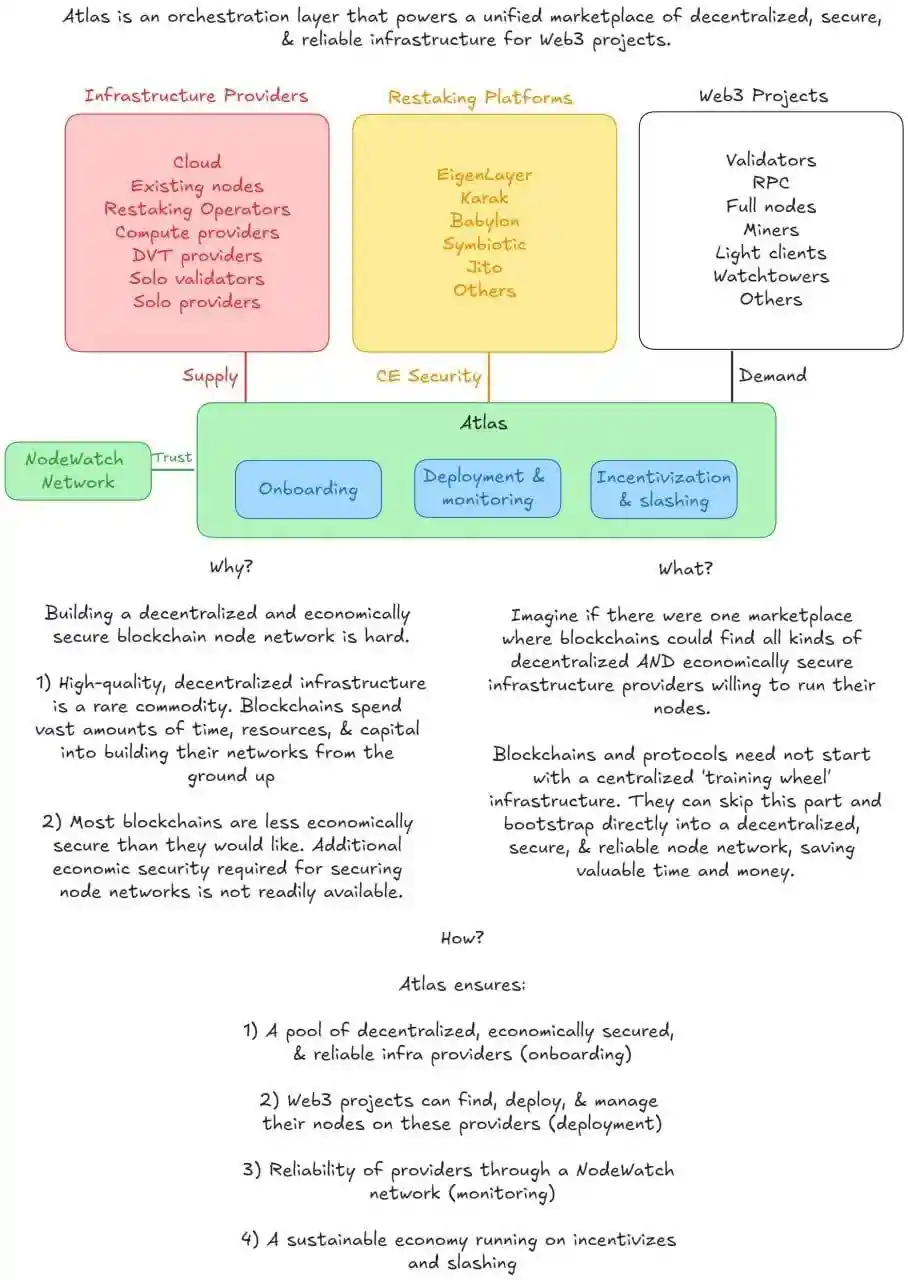

NodeOpsは、「コンピュート」と呼ばれるブロックチェーンや分散型アプリの運営に必要な計算資源を効率よく管理する特化型プラットフォームです。ブロックチェーンはノード(分散コンピュータネットワーク)の存在で成り立っており、その構築・運用は専門知識が不可欠で、多くの事業者にとって大きな壁となっています。

NodeOpsは、こうしたリソースをパーミッションレスかつチェーン非依存で調整するネットワークを構築。開発者がイノベーションに集中できるように、運用の複雑さを抽象化することをミッションに掲げています。

NodeOpsでは、エコシステムをわかりやすく例えると、NodeOpsネットワークは「大きな安心な遊び場」、プロトコルやdAppsは「子どもを連れてくる親」、子ども(ノード)は「遊び」、遊び道具(コンピュート資源)は「NodeOpsマーケットプレイス」で「お小遣い(トークン)」を使って借りるイメージです。「保護者(モニタリングシステム)」が全てを監督し、安全・正常運営を保証します。

NodeOpsエコシステムは、以下の4つの柱で構成されています:

-

NodeOps ネットワーク: アクティブ検証サービス(AVS)による汎用DePINオーケストレーター

-

コアサービス群: 開発者・ノード運用者・ユーザー向け各種プロダクト

-

NodeOps Foundation: NODEトークンを中心としたネットワークガバナンス層

-

パートナーエコシステム: ネットワークの命となるコンピュートプロバイダーと利用者

これら4つの柱を通じて、NodeOpsは分散型コンピューティングのインフラ運用の課題を抽象化しています。

NODEトークンの枚数・トークノミクスについて

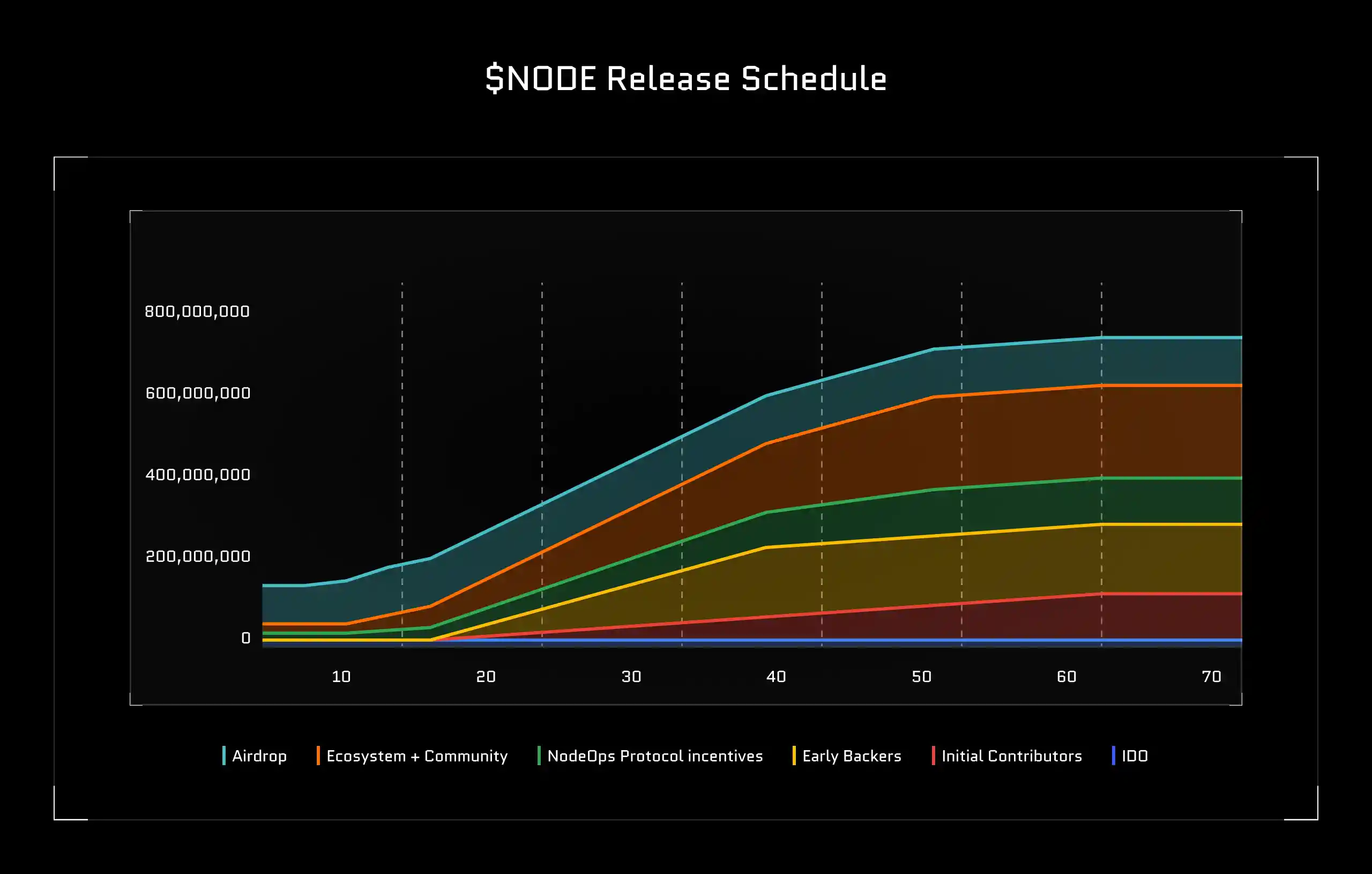

NODEのトークノミクスは、ネットワークの活動量に応じて動的に供給量が調整される「ダイナミックスプライモデル」を採用しています。

トークン生成イベント(TGE)時点で、創世期の総発行枚数は678,833,730 NODE、スタート時の流通供給枚数は133,390,828 NODE(約19.65%)となっています。

トークノミクスの中核は、ダイナミックなMint & Burn(発行とバーン)メカニズムです。これはDePIN領域でも注目されるBurn-and-Mint Equilibrium(BME)に着想を得ており、新規発行がオンチェーン収益に直接連動します。ネットワークユーザーがサービス利用時に支払ったNODEトークンの一部がバーンされ(恒久的に焼却)、同時に新トークンがミントされ報酬として分配されます。この比率は「バーン/ミント・レシオ」によって決まります。インフレーション(供給増)は実需=経済活動に裏打ちされているため、供給は需要に応じて拡張し、健全なトークン設計となっています。

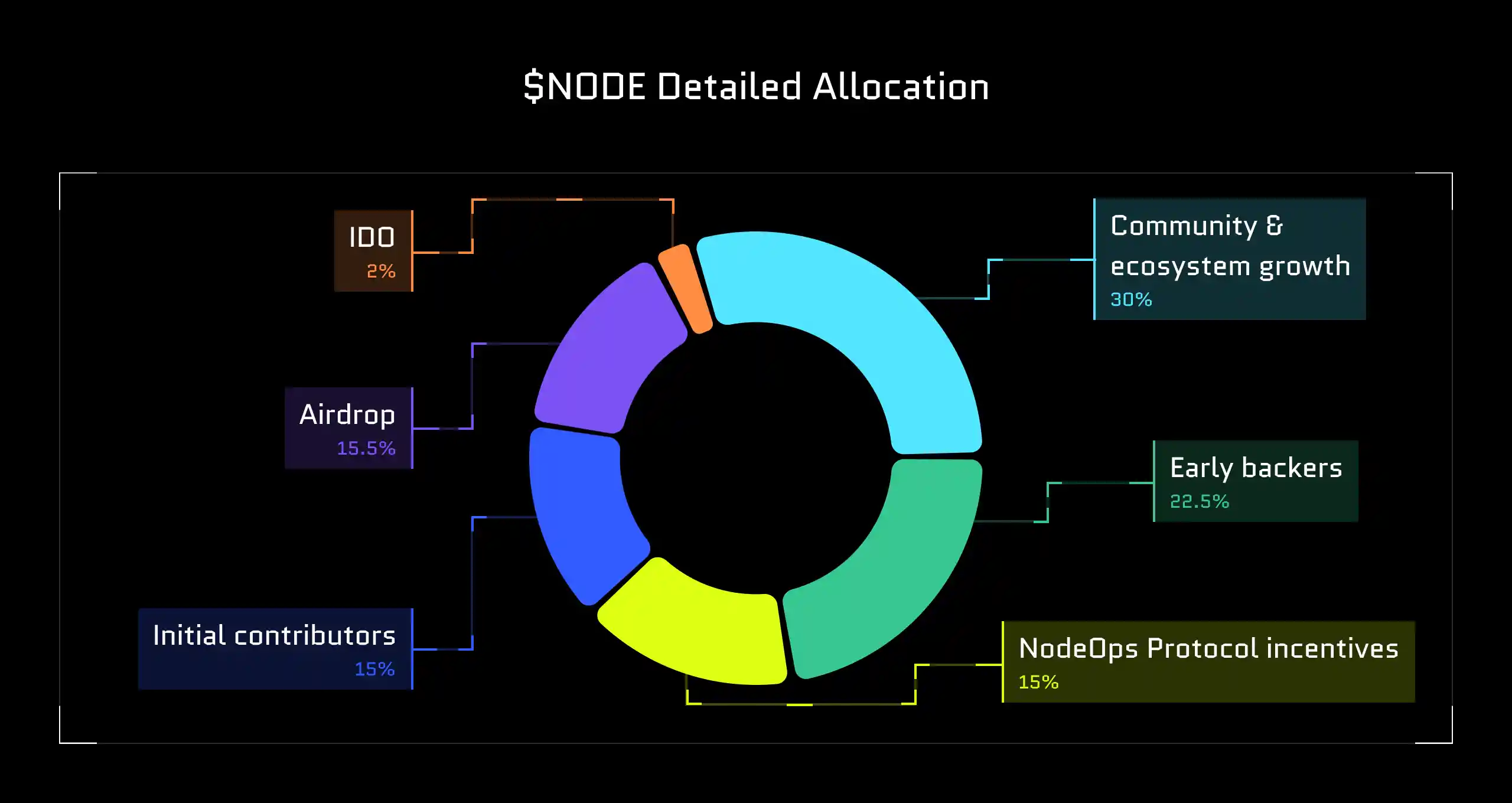

創世期供給の初期配分は以下の通りです:

-

コミュニティ&エコシステム(全体の47.5%):

-

エコシステム成長(30%): 貢献者インセンティブ、パートナーシップ、マーケティング。TGE時10%アンロック、6ヶ月クリフ、60ヶ月線形ベスティング

-

エアドロップ(15.5%): 初期支持者報酬。TGE時80%がアンロック

-

IDO(2%): パブリックセール、完了時100%アンロック

-

-

プロトコル・インセンティブ(15%): コンピュートプロバイダーやステーカーへの報酬

-

初期貢献者(15%): コアチーム向け。12ヶ月クリフ、60ヶ月ベスティング

-

アーリーバッカー(22.5%): シード投資家向け。12ヶ月クリフ、36ヶ月ベスティング

このストラクチャーとダイナミック供給モデルが、初期成長と長期安定性の両立を目指し、NODE価格とプラットフォームの実用性を直接連動させています。

NODEトークンの用途~エコシステムのエンジン

NODEトークンは投機目的だけでなく、プラットフォーム機能の中核を担うマルチユースな設計です。この主要用途は以下4つの機能で理解できます:

-

サービス利用(バーン&ミントクレジット): すべてのNodeOpsサービスはUSD建て価格。利用には相当分のNODEをバーンしノントランスファラブルクレジットを受取り、需要がトークン価値と直結

-

コンピュート・ボンディング: リソース提供者(プロバイダー)はNODEをステーク(ボンディング)し参入資格を得ます。経済的責任を持たせ健全性を確保

-

ネットワークセキュリティ(検証可能なコンピュート): NodeOpsはEigenLayer等のAVSエコと連携。NODEのリステーキングによる経済的セキュリティが担保され、パフォーマンス不履行時はスラッシュ(没収)されます。

-

ガバナンス: NODE保有者による参政権。バーン/ミント比率、報酬設計等、重要なパラメータの投票権を持ちます。

NodeOpsの主なプロダクト&サービス

NODEの実用性は、下記プロダクトを通じて「現実化」されています:

-

エージェントターミナル: AIソリューション開発・デプロイ用サンドボックス

-

NodeOps Cloud: パーミッションレスなDePIN型コンピュートマーケットプレイス

-

NodeOps Console: ノーコードでノードデプロイ可能なNode-as-a-Service(NaaS)ダッシュボード

-

セキュリティハブ: AI搭載のコード・アプリ脆弱性スキャンツール

-

ステーキングハブ: バリデータノード運用に必要なミニマム枚数をプール可能なプラットフォーム

-

NodeOps Enterprise: エンタープライズ向けRPC・バリデータノードのB2Bサービス

今後NODEをトレードしたい方は、この実用性への理解が市場評価の重要指標になるでしょう。

NodeOps(NODE)対Ethereum(ETH)— 2つのレイヤーの比較

NodeOpsとEthereumを比較することは、直接の競合でなく、両者の補完的な関係性を明確にするために有効です。これらの違いを理解すると、NodeOpsがWeb3全体のどこに位置するかが分かります。

| 特徴 | NodeOps (NODE) | Ethereum (ETH) |

| 主なユースケース | 分散型コンピュート資源のデプロイ&管理用DePINコーディネーションレイヤー | DApp構築のための汎用分散型スマートコントラクト基盤 |

| 技術 | EigenLayer上のActively Validated Service(AVS)。Ethereumのセキュリティを活用 | 独自PoSを持つLayer1ブロックチェーンとして基盤を提供 |

| エコシステム内の役割 | インフラサービスレイヤー: 他チェーンやサービスの“ピックとショベル”を供給 | 決済&アプリケーションレイヤー: DApp実行とトランザクション確定の土台 |

| トークンの実用性 | コンピュートサービス手数料、ネットワークのボンディング/ステーキング、ガバナンス | トランザクションのガス手数料、全体ネットワークのセキュリティ担保、価値保存 |

| 対象ユーザー | ブロックチェーン開発者、新規プロトコル、AIプロジェクト、プロフェッショナルノード運用者 | DApp開発者、DeFi/NFTユーザー、Web3基盤投資家 |

このNodeOpsとEthereumの比較で重要なのは、両者が別の技術レイヤーで補完的に機能している点です。NodeOpsは新たなEthereumを目指すものではなく、Ethereumのセキュリティを活用した、マルチチェーン世界のインフラ専門サービスです。

NodeOpsのテクノロジーの特徴

NodeOpsは、高セキュリティかつスケーラビリティ重視で設計された技術基盤に支えられています。最大の特徴は、EigenLayer上のActively Validated Service(AVS)である点です。EigenLayerはEthereum上で「リステーキング」という仕組みを導入し、ステークされたETHを他アプリのセキュリティ担保に活用可能にしました。

NodeOpsはAVSとして機能し、新興ブロックチェーンも独自でなく「共有セキュリティプール」による恩恵を受けられます。NodeOps AVSはノードのデプロイ&管理に特化したオペレーターネットワークで、この運用は「リステークしたETH」と「NODEステーク」による2重セキュリティで保護されます。この枠組みでNodeOpsは「Layer 0」的なインフラとして、多様なネットワークを支えます。

チーム&プロジェクト起源

プロジェクトの信頼性は創設メンバーに大きく依存します。NodeOpsは、Naman Kabra氏とShivam Tuteja氏によって共同設立され、両者ともソフトウェアエンジニア出身でインフラ課題に造詣があります。

またプロジェクトは、シードラウンドで500万ドルの資金調達に成功。ラウンドは著名クリプトVCBorderless CapitalやWormholeなどがリードし、この資金と戦略的支援によってNodeOpsはロードマップを推進しています。

NODEは投資価値がある?バランスの取れた視点

本セクションでは、NodeOpsの潜在的なメリットとリスクをまとめますが、初期段階クリプトプロジェクト特有の「ハイリスク・ハイリターン」性を念頭にご覧ください。

免責事項:この記事は情報提供および教育目的のみであり、投資助言やプロジェクト推奨ではありません。仮想通貨への投資には元本損失リスクが伴います。ご自身で十分な調査を行い、必要に応じて専門家へご相談ください。

強み・ポジティブ要素

-

DePINインフラ銘柄: NodeOpsはWeb3成長全体と連動する基礎的インフラを提供。個別アプリの成否に依存しない点が強み

-

EigenLayer統合: EigenLayer AVSとなることでリステーキングの潮流に直結。エコ拡大や資本流入の恩恵を受ける可能性

-

明確な収益モデル: バーン&ミント、サービス利用手数料で収益とトークンエコノミーが直結し、持続的収入の道筋が明確

-

多彩なプロダクト群: AI開発からノードオペレーションまでWeb3の多様ニーズに対応し、幅広い導入機会がある

リスク・留意点

-

実行リスク: ビジョンは壮大だが、複雑なロードマップの実現・セキュリティ維持・参加者獲得に失敗するリスク

-

強豪との競争: Node-as-a-ServiceやDePIN分野は非常に競争が激しく、中央集権系・分散系問わずライバルが多い

-

技術的依存性: EigenLayerのセキュリティや普及に強く依存。基盤プロトコルで重大脆弱性が発生すると全AVSも深刻な影響

-

激しい価格変動: 新興アルトコインとして、NODE価格は非常に高いボラティリティ。仮想通貨全体の市況にも左右されるため、大きな損失リスクも考慮が必要

まとめ

NodeOps(NODE)は、Web3における分散型インフラ管理の複雑さという本質的な課題に取り組む技術先進プロジェクトです。洗練されたDePINコーディネーションレイヤーとトークノミクス、多彩なプロダクト群を伴い、開発者やプロトコル事業者向けの基盤サービスを構築中です。

本プロジェクトは黎明期にありリスクも多い反面、DePINとリステーキング分野の中心的存在として今後注目のプロジェクトです。分散型アプリの根幹インフラに関心がある方はNodeOpsの動向をチェックしてみてください。ただし投資検討時はハイリスクを十分理解しましょう。今後、Phemex等でのNODE購入方法や最新情報が順次拡充される見込みです。NODEニュースも随時チェックし、動きを追いましょう。